ご飯、さつま芋と豚肉の甘辛炒め、根菜サラダ、味噌汁、寒天

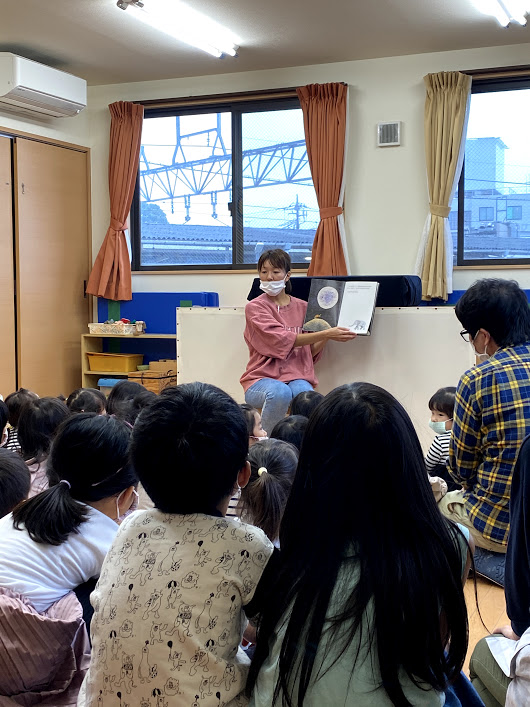

10月9日、金曜日、幼児とあんず組が参加をして、お話し会が行われました。

9月は休園期間もあり、お話会も延期になっていたので、子どもたちはとても楽しみにしていたようです。

今回、お話し会のテーマは「十五夜とお月見」。今年の十五夜は、10月1日でした。四季のある日本では、秋が深まって、澄んだ夜空に浮かぶ美しい月を眺める日を「月見の日」とし、十五夜は1年で最も月が美しいとされています。

子どもたちは、お話会を先行してお家でも(帰り道もふくめてかな?)大きく輝く満月をめでたようです。

「お家でもお月見した!」

「お団子も食べたよ!」と、経験したことを話しながら、お話会への期待も膨らませていました。

今回のお話会では、秋という季節感を感じ、その季節が移り変わっていく中で出現する自然の美しいい現象でもある十五夜がどんなものなのか、お月見という風情ある文化的な営みに興味を持ってもらいたいと考え、お月見を題材にしたお話を選びました。

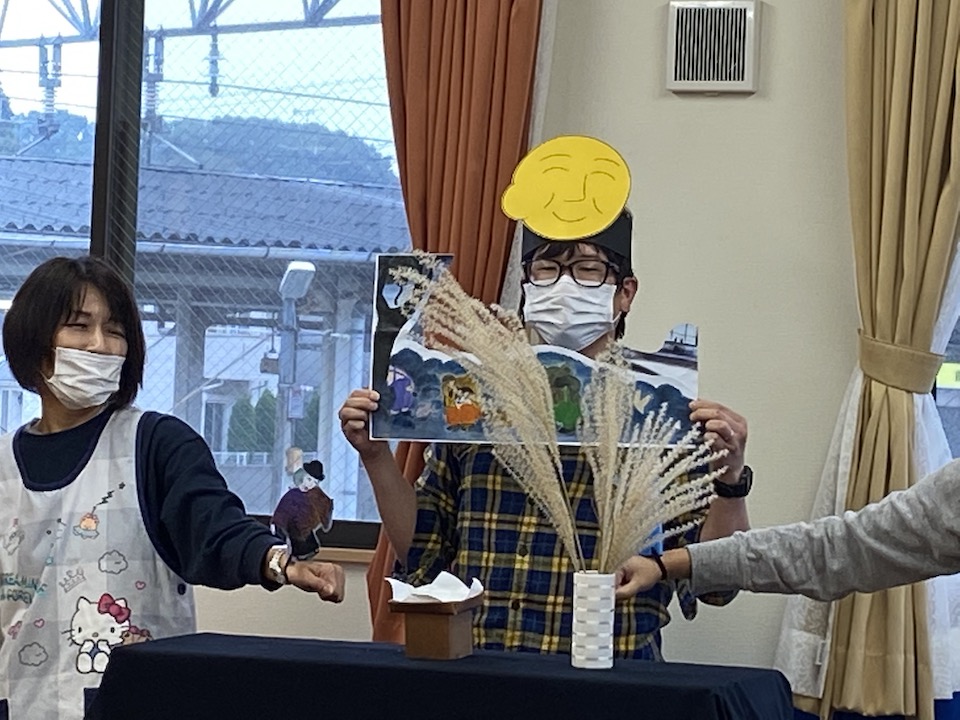

お話会当日は、すでに何となく環境認識として「季節」を理解している年中長児の子どもたちが、すすきや秋の食べ物をお話会のお部屋の入口に飾ってくれました。

子どもたち自らが、お話会に期待しつつ演出してくれた場所に入ってきた、あんず組の子どもたちも、普段の保育室とは違う雰囲気に、ワクワク感が増しているようでした。

1つ目のお話は、「お月さまってどんなあじ?」という絵本を保育者が読み聞かせをしました。

動物たちが、力を合わせてお月さまを捕まえようとする様子を、子どもたちは真剣なまなざしで見守ります。「頑張れ」「届くかな?」と、小さな声でつぶやきながら…。

子どもたちの読後感はどうだったのでしょうね?

「パリッ」と音がして手にしたお月さまのかけら。どんなのかな?

かけたところ、どうなったのかな?

本当に届くのかな?

子どもじゃなくても、知りたいことはたくさんありますよね。そして、一番気になるのは、「お月さまってどんなあじ?」なんだろう・・ですね。(笑)

ちょっと不思議で、ありそうでなさそうで、でも、もしかして・・・と、子どもたちの想像をかきたてるお話になったようです。

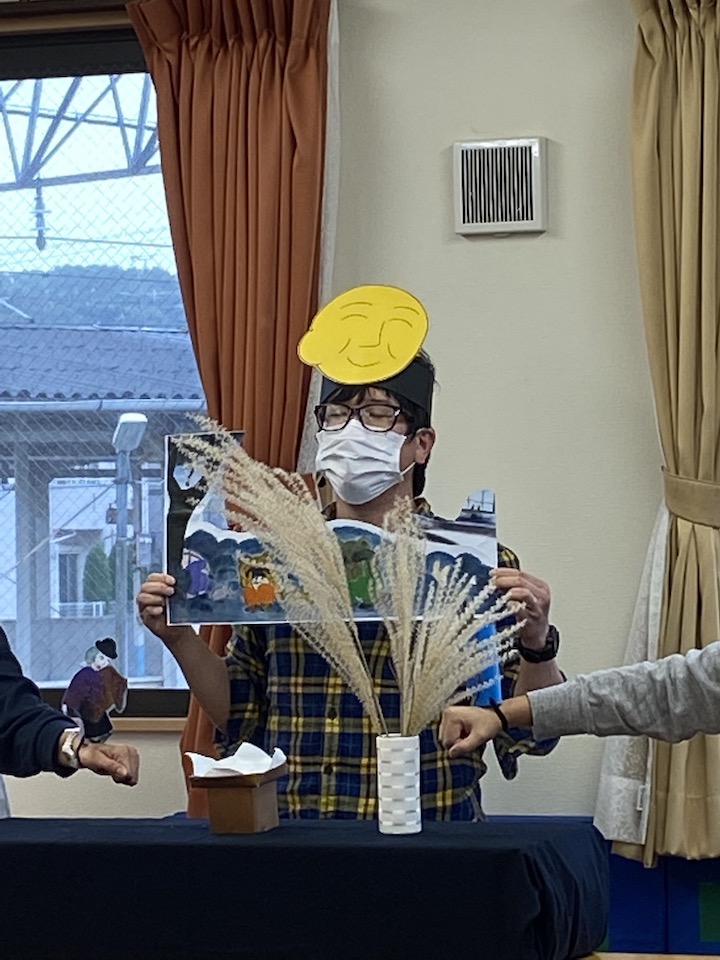

2つ目のお話は、「おつきみどろぼう」

子どもたちは、主役?のおばあさんの動きや、次々と出てくるいろいろな形の「お月見団子」に食い入るように注目。「キュッキュ、コロコロ」とお団子をつくるシーンでは、おばあさんやオオカミと同じように、お団子をつくる真似をしている姿もありました。

このお話は、トイレットペーパーの芯を材料にしたペーパー人形による人形劇です。お話会では初めて登場するペーパー人形。お団子を作るおばあさんもオオカミも、演じるのは先生なのか?人形なのか?お話の内容とともに、子どもたちがお話の世界観の表現手法をどう受け止めるのか?にも、保育者は期待しながら演じました。

その後、ペーパー人形を子ども達に文学遊びの道具としておろしたところ、手首につけたペーパー人形を通して、役になりきった声をだしたり、体の動かし方で表現したり、子ども自身がその人形に同化しながら自由にお話を表現して遊ぶ姿が見られました。

大きなまあるく輝く十五夜の満月。そんなお月見の季節は、同じころ秋の収穫が盛んな時期。昔から、秋の収穫物を供えて実りに感謝する行事でもあったということです。特に十五夜は芋類の収穫祝いを兼ねているので、別名「芋名月」とも呼ばれているそうですが、子ども達にとっても、秋という季節は自然が変化し、作物の収穫がされ、生活に不可欠な様々な営みがされてきた季節だと感じ取れる機会になり、自分を取り巻く自然や、生活の中にある日本の文化的な様式に触れたことが、少しでも興味につながっていく活動にできていたなら、より嬉しく思います。

それは、これからの日常活動の中で見られる子どもの遊びや会話の中で、たくさん表現されていくだろうと期待しているところでもあり、子どもが遊びの中で体験を昇華していけるような環境づくりが大切だと保育者の役割も感じているところです。

お話の世界には、ファンタジーと共に、たくさんの知識の種が詰まっています。子ども達に文学を提供する意味を、私たちは「思考を育てる」働きかけでもあると考えています。これからも、様々なテーマでお話しの世界を届けたいと思います。

また、次のお話会で、どんなことを子どもたちと一緒に楽しみ、学ぼうかな。

ご報告がおそくなりましたが、昨年10月23日に行った給食懇談会の様子をお知らせし致します。

すでに在園の保護者の皆様には、懇談会の冊子として配布しておりますので、保育園の食育についての詳細はお伝え出来たのではないかと思います。

今回の給食懇談会では、「子どもが食べたくなる食卓」というテーマで、主に当園の栄養士を中心として、保育園ではどのように「子どもの食べる意欲」を育てる取り組みをしているのか?ということをお伝えする機会にしたいと思いました。

まず、栄養士から給食作りの中で工夫していることを、いくつか具体的にご紹介しました。

1つは、主菜、副菜、汁物、デザートという献立づくりの中に、栄養価はもちろん、子どもの好みや、お家ではあまり食卓に出ない(であろう?)食材や調理法などをバランスよく取り入れ、食そのものの体験を豊かにできるように献立を組んでいること。

2つ目に、あえて主に寒天をデザートとして出している意図についてお話させていただきました。子どもたちが食事を締めくくる目安としてデザートをつけることを毎食行いたいと考えると、提供するにあたっていくつかの問題が生じます。果物となると高コストであるだけでなく、新鮮なものが常に手に入るとは限らないこと。衛生上、行政指導としてできるだけ加熱処理した食事の提供という条件があること。また、アレルギーにより食べることができない子どももいること。などです。

それを解決するデザートとして考えられたのが寒天でした。寒天は自然の素材で食物繊維が豊富であることやフレーバーや固さ、形が変えられることから、味も見た目も様々に楽しめること。小さな子は手で食べることもでき、スプーンを使う子どもにとっても、その技量によって大きさを変えることが容易であること、などの利点を紹介させていただきました。

3つ目は、乳児では栄養士も定期的に育児観察を行いながら、子どもの様子を知り、保育士と共に「今のその子の発達段階にふさわしい」調理形態に配慮していることです。

特に、乳児期は離乳食の移行も含め、咀嚼機能、手の機能、好みなどとても個人差があります。できるだけ個々の子どもの必要性に合わせた食事の提供をするよう保育士、栄養士、調理員が協同して育児を支えていることをお伝えさせていただきました。

その様子を具体的にお伝えできるように、簡単ではありますが、各クラスでの食事の様子をVTRにして当日は見ていただきました。

当園では、より個々の子どもに添った育児ができるように、『育児担当制』というシステムを取りながら、食事の世話をはじめとする継続的で、きめ細かなかかわりができるように各クラスの保育者が担当児の育児を毎日行っています。担当の保育者との安心できる見通しの中で、子どもも能動的になっていきます。

VTRでご覧いただけたように、満足そうに食べている姿はもちろん可愛らしいのですが、小さな子でも保育者の介助に連動して口を開けたり、お皿の中をのぞいて次に食べたいものを指さして意思を示したり、「美味しいよ!」と、笑顔でコミュニケーションしたりする、子ども自身の主体的な行為として食事をしている姿に保護者の方々からは、「0歳児でも、こんなにできること、わかることがあるんだ」という、ちょっとした感動の声も聞かれました。

また、幼児期には自分たちで食事の準備をしたり、食べた食器をさげるなどの日々の自立的な行為をどのようにしているのか、子ども同士でおしえ合ったり、協力したりする様子をお話させていただきました。

さらに、食育活動としての食物の栽培、収穫から調理して食べるところまでを季節や時間の経過とともに体験しながら、生活の中で自然にかかわるるということも実感できる経験にしてきた様子も見ていただきました。

そして、さらに季節や行事にちなんだクッキング活動も、子どもたちが直接素材に触れ、調理していく楽しさを体験してきた様子も併せてご覧いただけたと思います。

同時に、こうした子どもの姿を見ていただきながら、ご参加いただいた保護者の皆様にはおやつの試食もしていただきました。

当日のメニューは、豆腐ドーナツとフルーツポンチでしたが、どちらも子どもたちが大好きなおやつです。味の方も好評で、「今日もおやつおかわりした!」という子どもの言葉がよくわかったと感想を述べてくださいました。

食事は、毎日のことですから大人にとっては時に頭を悩ますことでもありますね。

でも、「食べることは生きること!」を、保育園では大事なスローガンにして職員一同も食育をすすめています。

これからもご家庭での育児と協同しながら、食の面からも子どもの育ちを支えていきたいと思います。

お家でもぜひ、お子さんと給食のお話をしていってくださいね。

キッズエンカレッジ