GWも終わり、保育園は子どもたちが元気に遊ぶ姿で活気に満ちています。

GWのお休み明けに、玄関の装飾が変わっていることに気づいた幼児の子どもたちは、戸外への出入りの時に靴を履き替えながら装飾を眺め、ひとしきり装飾からイメージすることや、知っていることを大人や友達と会話している光景をよく見かけます。

装飾というと、一見、子どもたちは「受動的」に受け取るだけのように思う人も多いのかもしれません。

ですが、TVやYouTubeなどの視聴による受動性(一方的なコミュニケーション)と、装飾を見るなどの能動的な視覚的コミュニケーションは、見る人の経験や感性によって、そこからの発見や気づき、感動、想像が、能動的に発動していく(自ら注目する)かどうかという点において、違う影響をもたらすものだと言われています。

幼児期は、個々の子どもが視覚感覚から得た情報よって、感性の発達も触発されることが大きくあるので、日常の風景にある美術教育がより豊かな感性を育てていくうえで大きな影響を与えるものになるでしょう。

様々な動画コンテンツやゲーム類が発展し、特に意図せずとも視覚情報にさらされている時代になったからか、最近では、美術館や現代アートと自然がテーマになっている公園や展示場の情報がよく話題になっています。それらが注目されることも、歴史的に受け継がれてきた美術品や絵画から「美的感性と人々が生きてきた背景」から、見る人に感動や美的体験の楽しさ、自然に触発されて表現される造形などのアート空間に心地よい刺激を受けることを、人間が本能的に欲しているからではないかと思います。

子どもだけでなく、たくさんの情報に日々さらされている現代の大人にとっても、そうした美的なものや空間から受け取る感動や発見が、「癒し」や「思考」何かをしようとする「意欲」になるということなのでしょう。また、受動的に受け取るだけでなく、人間の本質が感動したり、発見したことを創造的に表現することを、潜在的に必要としているからかもしれません。

保育園での

美術教育

子どもは視覚的感性が発達していく中で、そうした様々なアート作品を楽しめる力を養っていきます。

そして、めまぐるしいTVや動画を見ることだけでなく、その子自身が何かを伝えることができる描画や造形で想像したものの動きや、興味を持って聞いたお話、身近な出来事の1コマを創造的に表現することを試みるようになっていきます。小さな子でも地面に模様や絵を描いたり、石を積んでみたり、描画を好むなどの姿が出てきます。

子どものそうした欲求を汲み取りながら、保育者は環境やきっかけを提供することが大事になるのでしょう。

またそのような行為は、子どもにとって自然やアートを通じた大切な視覚的コミュニケーションでもあります。それは、単なるその子自身の表現や伝達手段ではなく、他者とも感覚を共有する遊びであり、何かを創り出す喜びの源です。 しかも、そうした遊びに完全な「描画、造形能力」を必要とするわけではありません。

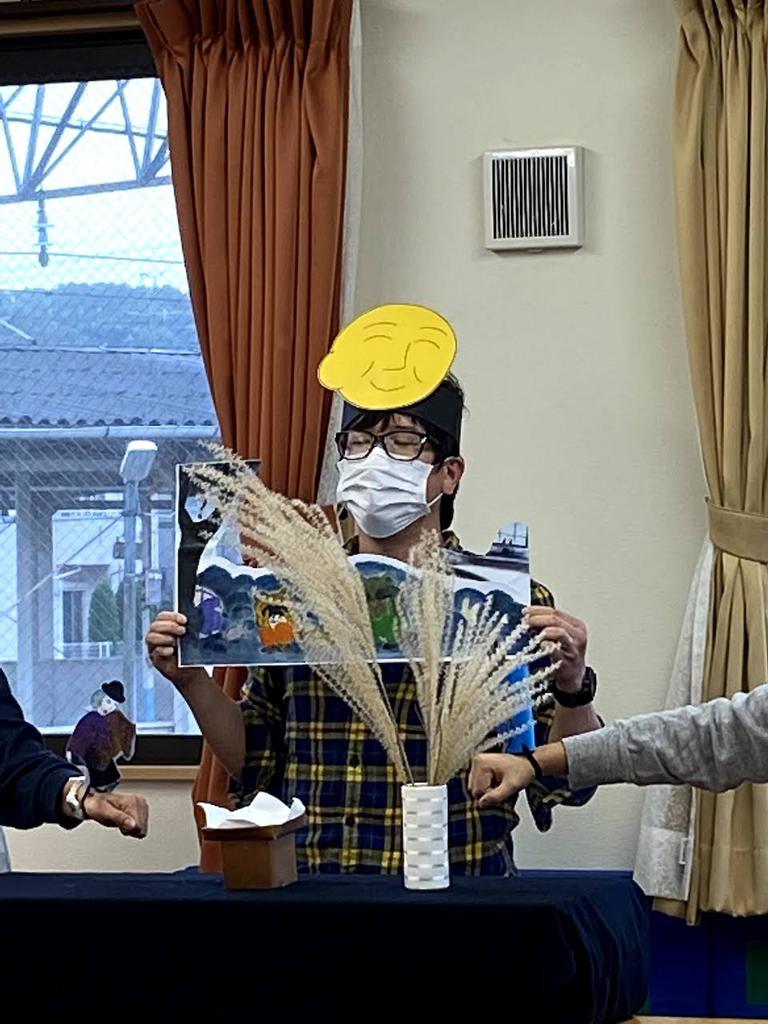

素朴でも、少しいびつな形態でも表現したものを、子ども同士互いに見せ合ったり、聞きあったりしながら、互いに影響しあいながら、より豊かな発想を生み、遊びが展開され、友達と一緒に創造的な活動をすることを喜びにするようになります。

絵や造形を通した感覚や意味の伝達は、人間の特徴でもあり、言葉を使う能力や書く(筆記)能力の発達より先に出現します。

だからこそ、幼児期はまだ言葉で表現できないことや記憶、感情を自由に表現する手段としても描画や製作が身近にあることが必要でしょう。

さらに、頭で考えるだけでなく、自分の身体的な感覚を意識しながら、身体全体の感覚や微細な技能を働かせるような体験としても表現遊びは大切です。

重要なのは、それが幼児にとっては単に遊びであって、自由に創り出す喜びを味わう活動であると、保育者の中で理解されていることが大事な点です。個性や創造性を育むには、無理にやらせたり、イメージを強要し、子どもの表現を操作するような関りや指導は避けたいですね。

むしろ、子どもが主体的にイマジネーションを働かせられるような素材、道具、色、手触りや形などを工夫して提供し、子どもが「やってみたい!」と感じ、進んで表現活動に向かうような準備と提供がされることが望ましいと考えています。

まずは大人も身の回りを美しく飾ることを楽しむ気持ちから、美的で芸術的な教育に取り組んでいきたいですね。