11月14日(金)に保護者の方と食育懇談会を行いました。

今年度は「よりよく食べるために保育者が行っている環境の工夫」というテーマで30名ほどの方にご参加いただきました。

今回の懇談会の趣旨として、園長より園で食育を行うにあたって大事にしているテーマ、「食べることは生きること」の具体的な意味についてお話しさせて頂きました。

子どもにとって(大人になってからもですが)食と情緒は深く結びついたものなので、保育園では子ども自身が見通しをもって食べたい量やタイミングを決められるよう、時間的な幅や環境を保障し、「自分が食する」ということを、子ども自身の意思で行えるように配慮、工夫していることをお伝えしました。

栄養士からは、給食を提供するにあたり栄養面、衛生面で給食室で大事にしていることや実行していることをご紹介し、実際の子どもの様子を知るために、各クラスの担任と「子どもの食べやすさや好み」の様子を日々フィードバックしてもらいながら、調理方法を変えるなどの工夫をしていることをお伝えしました。

また、季節感や毎月の行事に合わせた特別な献立の写真と実物を見本にし、子どもが喜び食べたくなるような盛り付け例なども紹介させていただきました。

そして、子ども達に人気のメニュー、「はりはりサラダ」と「コーンおにぎり」を試食として提供させていただきました。

どんな食材が意識的に使われて、どんな形状で子どもに提供しているかなどのお話をさせていただきながらの試食。皆さん「おいしい」と完食してくださいました。

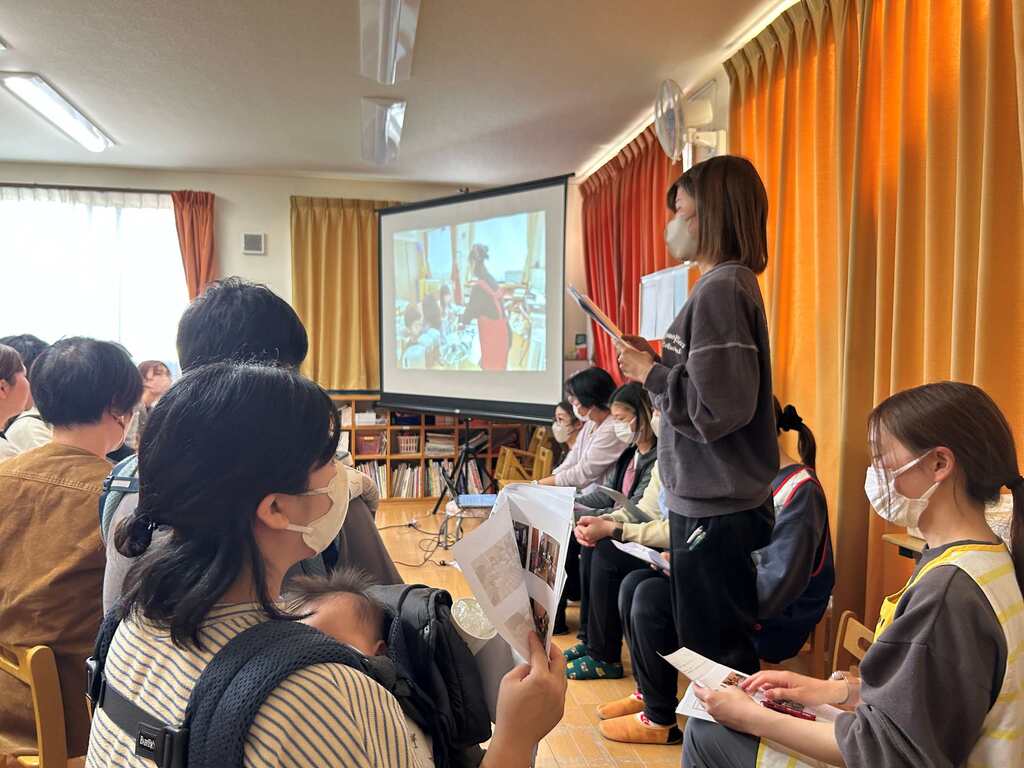

その後、保育園での食事での様子を動画でご紹介。

0歳児の子が手づかみで食べる様子や抱っこされて食事をする姿、0歳児が離乳期から普通食に移行する経過や、食事援助の意図など保育者の援助の実際について説明させていただきました。

1,2歳児は、少しずつ自分でできる事が増えていく成長に合わせて、個々の子どもの発達に即した介助がされる様子、子どもの身体の機能発達に合わせた食具や姿勢の保持の工夫をご紹介しました。

幼児は、年少児は自分の食べる量を大人に伝えながら自分で身支度をして食べる姿や、年中児が自分で食器を運ぶ姿、年長の子が年少の子のために保育者と共にテーブルクロスを敷くなど食事準備を手伝う姿など、年齢ごとに子どもの食事に向かう姿を見ていただきました。

次に、各クラスの保育者から、写真をみながら保育の中で環境として大事にしていることや、援助する中で意識していること等を具体的にお話させていただきました。実際の写真と併せての説明に真剣に耳を傾け、うなずいている保護者の方の姿が印象的でした。

その後の質疑応答では、「塩分や栄養素は、年齢による量や形態の違いがありますか」など、子どもに提供する食事の具体的な内容について質問をいただきました。

また、子どもが食事に集中できる環境をどう作るか、保育園ではなぜフォークの使用をしないのか?それがお箸使いの習得とどう関係するのか?について、園長から子どもの身体的機能発達の見極めと使用のタイミングの考え方、ご家庭でも工夫できる環境や配慮についてのお話をさせていただきました。

後日、保護者の方から「さっそくコーンおにぎりを作って食べました」「子どもの食事に段階があることがわかり良かったです」などのお話しや、個人ノートで感想をお伝えいただくなど、懇談会をきっかけにご家庭でもお子さんの食事について改めて意識を向けることにつながった様子を嬉しく感じています。

食事は毎日するもの、そして身体づくりの大事な要です。

これからも「食べることは生きること」に込められた意味を大切に、保育園での食事を安全で豊かなものにしていきたいと思います。