園内を歩くと、四季の自然や行事に合わせた装飾が目に入ります。これらは見栄えのためだけではなく、保育者が子どもの感性を育むために意図して整えている教育的な環境です。

子どもたちは毎日、園内の色や形、光や素材に触れながら過ごしています。これは美術館に行くような特別な体験ではなく、日常生活そのものの中で繰り返される“美的体験”です。「きれい」「おもしろい」「やわらかい」といった感覚を自然に味わい、心の中に積み重ねていくことで、美的感覚や豊かな感情が育まれていきます。

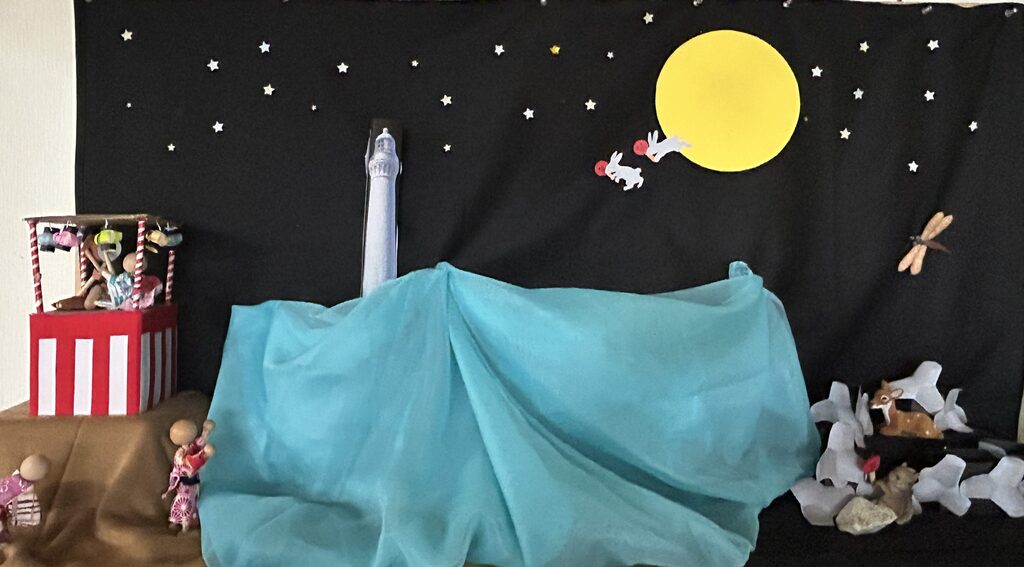

七夕の天の川と織姫うさぎと彦星うさぎが空で・・・

カササギが橋渡しをしてくれて・・・

夏の夜の海。 月明かりと星が・・・壮大な海と宇宙のコントラスト。

同じ場所の風景が変わっていく中に、日常の物語が感じられます。

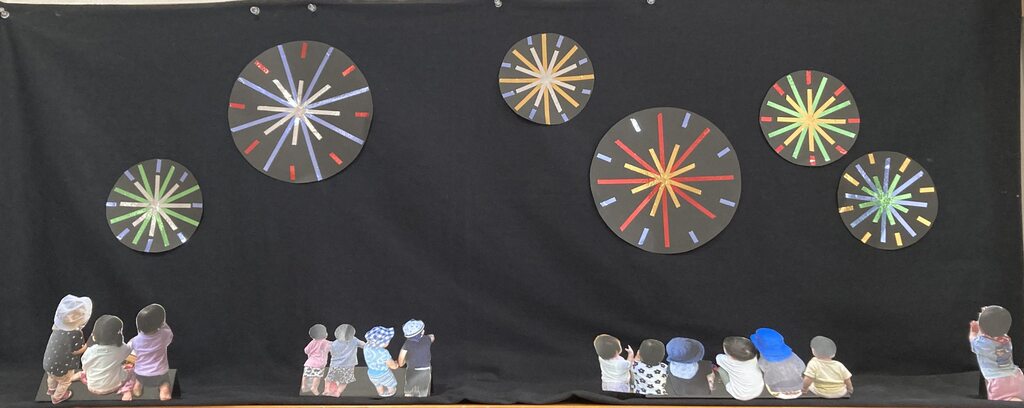

あれ? この後ろ姿は? 保育者の想いも寄せて、時には風景に子どもたちも登場します。

それぞれの地域で、お祭りに行った思い出が子どもたちの話題にもなっていました。

今年は暑さが長引き、秋の気配が遅いのですが、お月見の季節。

そしてもうすぐ園祭りが行われます。

装飾を見て、子どもたちの期待も膨らんでいるようです。

ときには装飾をきっかけに、「去年もあったね」「あの花と似ている」と記憶が呼び起こされ、過去と現在を結びつける経験になります。そうした経験は、非認知能力──感じる力、想像する力、自己を調整する力──を育てる土台にもつながります。

保育者は、色の組み合わせや素材の選び方、配置の工夫を通して、子どもが安心して過ごせる空間を整えています。

その背景には、「環境そのものが子どもを育てる」という保育の専門性と努力が込められています。

この環境は、園で生活する子どもにとって学びの場であると同時に、保護者の皆さまにとっても子どもの世界を感じ取り、成長を実感できる大切な窓口です。

また、保育者にとっても、その時々の保育のねらいや、子どもたちが体験したことを表現にしていきながら、子どもの心情に共感性を高めるための営みでもあります。

園の装飾は、子どもの日常に寄り添いながら、美的体験を育てる保育の一環として存在しています。