2月3日は節分。園ではこの日を、ただ鬼を怖がらせて追い払う行事にはせず、季節の節目を感じること、そして異年齢で関わり合うことを大切にして過ごしました。 午前中は各クラスで、それぞれの年齢に応じた節分活動を行いました。

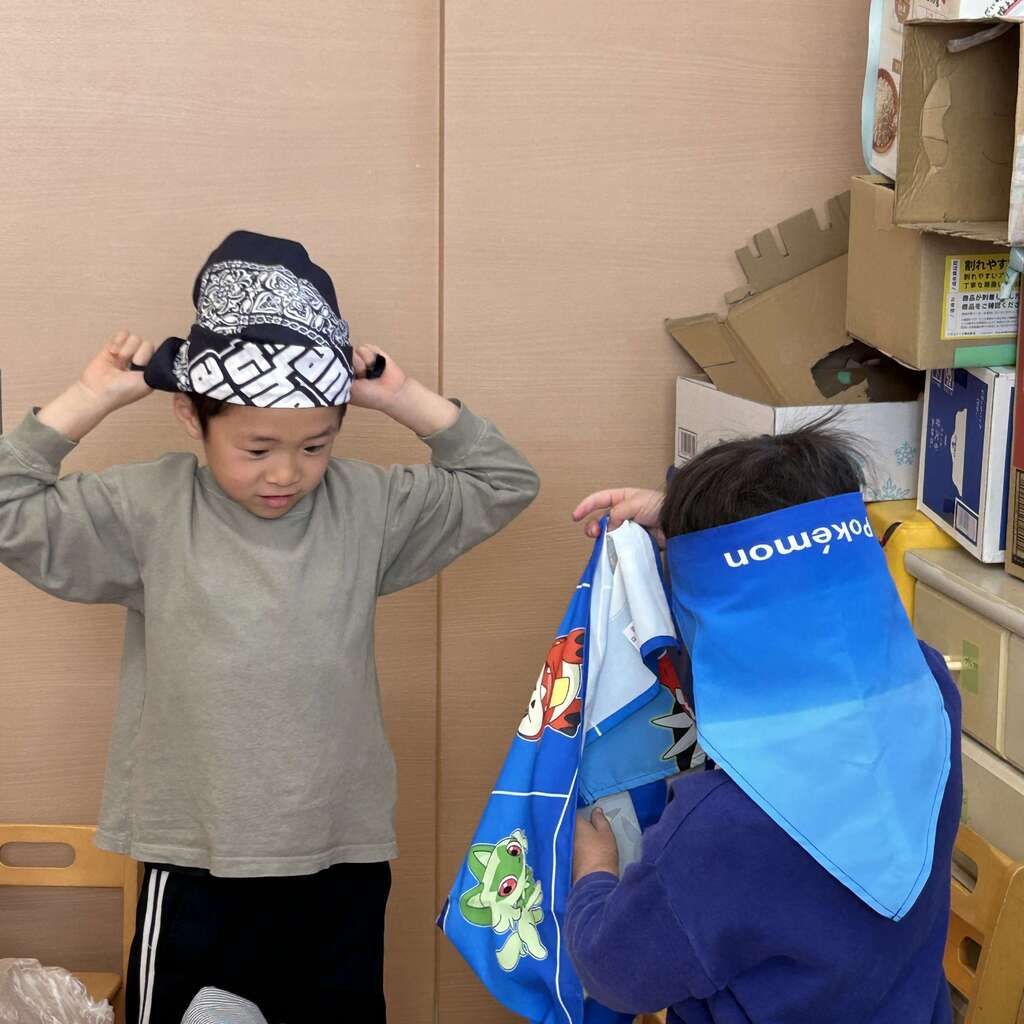

鬼のお面や帽子を身につけ、役になりきって体を動かす姿。自分で作ったものをつけることで、行事はぐっと「自分ごと」になります。

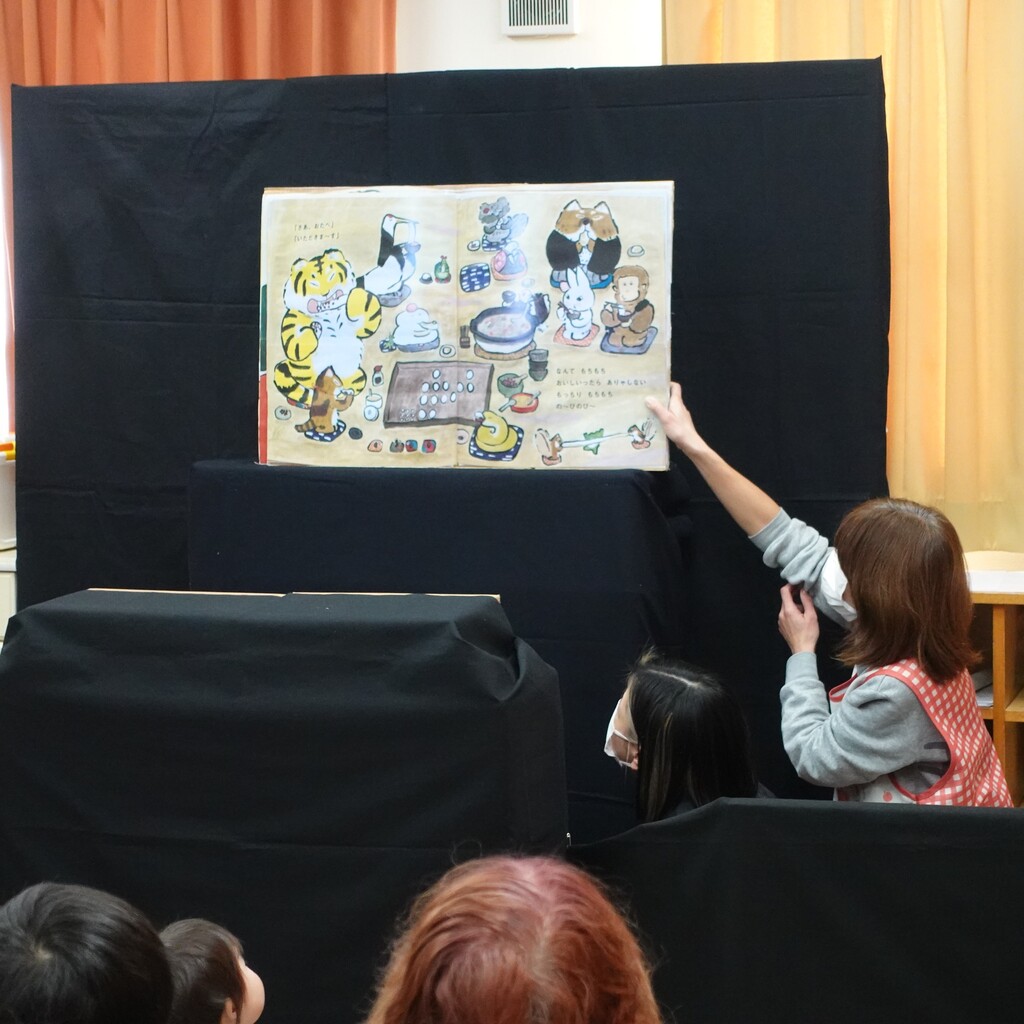

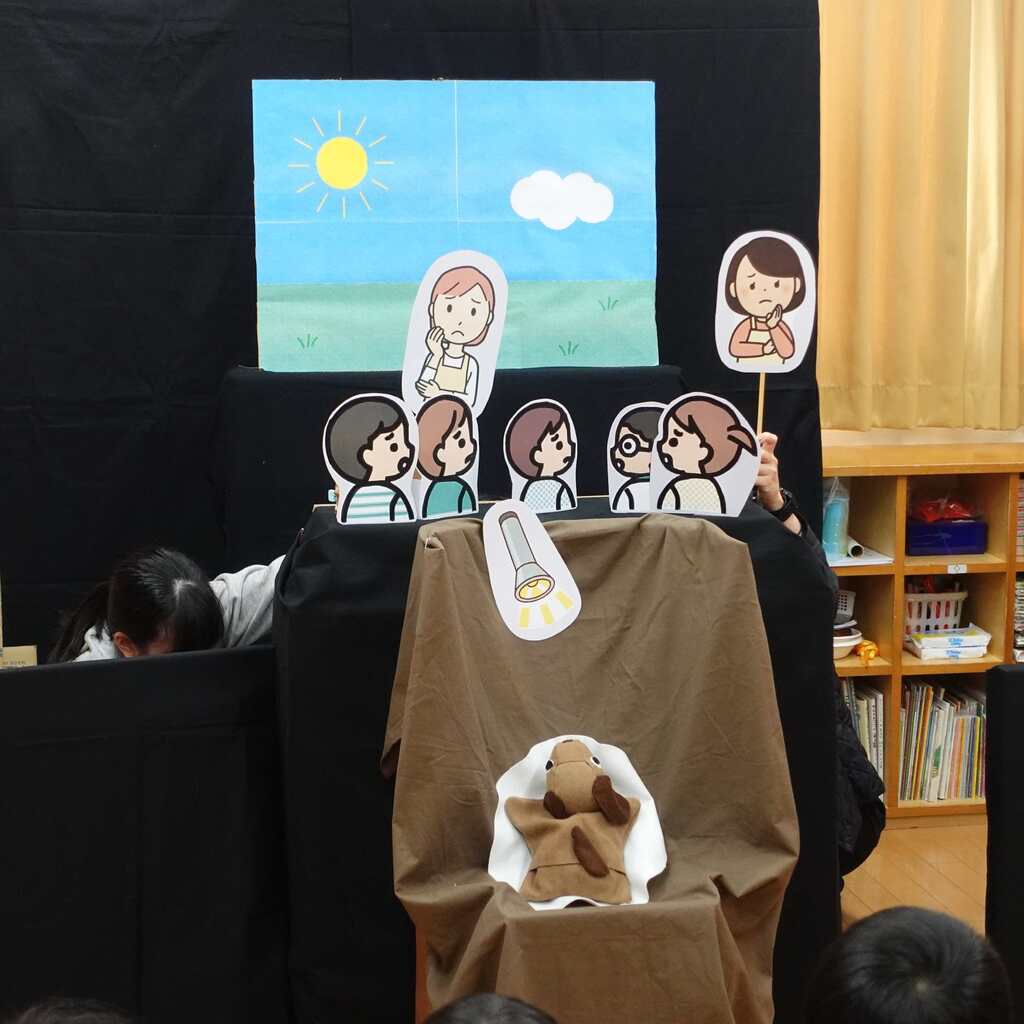

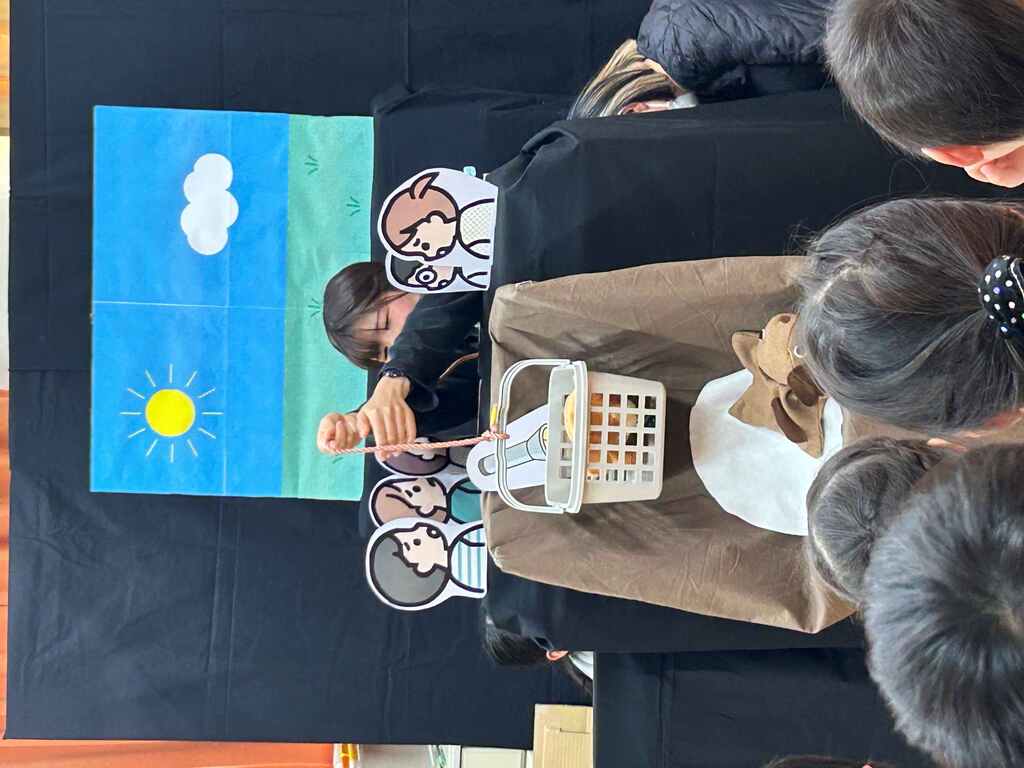

くるみ組では、クローバーの子どもたちが鬼になり、背負ったかごに紙つぶてを入れる「福の神ゲーム」を行いました。10個より多ければ福の神の勝ち、少なければ鬼の勝ち。

「がんばれー!」「春が来るように福の神が勝つといいね」

そんな声が自然にあがり、勝負は福の神が3回、鬼が1回勝利。ルールを理解し、仲間を応援しながら、季節の意味にも思いを寄せる姿が見られました。

小さい子どもたちが午睡をしている間、クローバーの子どもたちは食育活動で恵方巻づくりにも取り組みました。

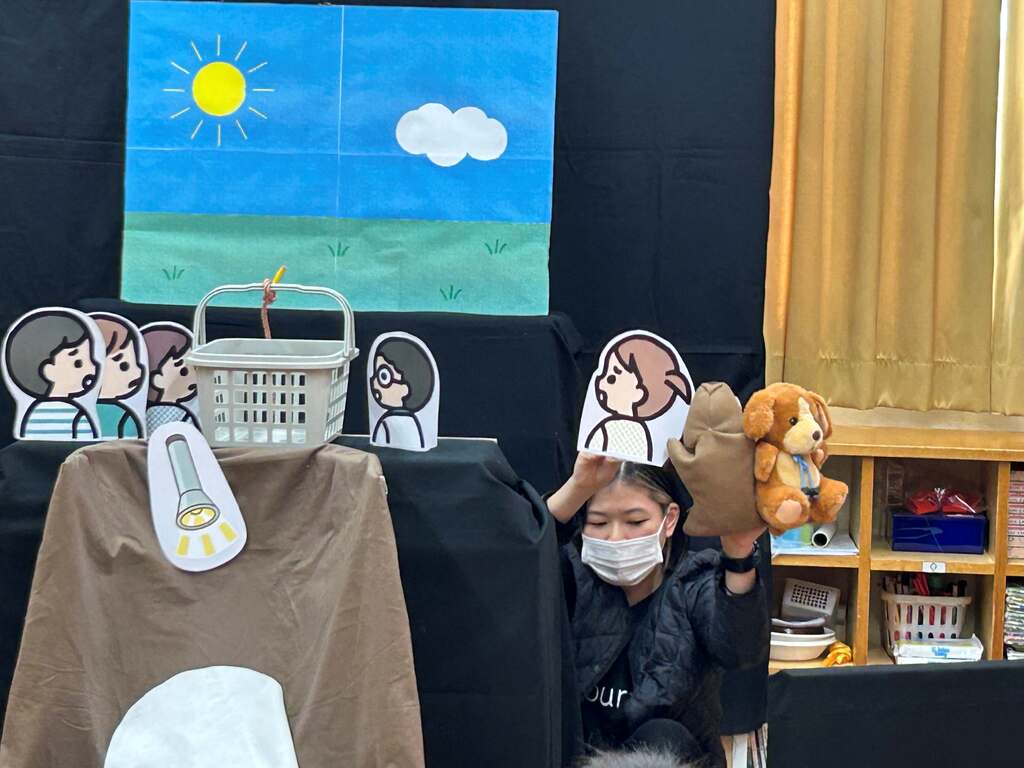

その後、鬼に扮して乳児クラスへ向かいます。

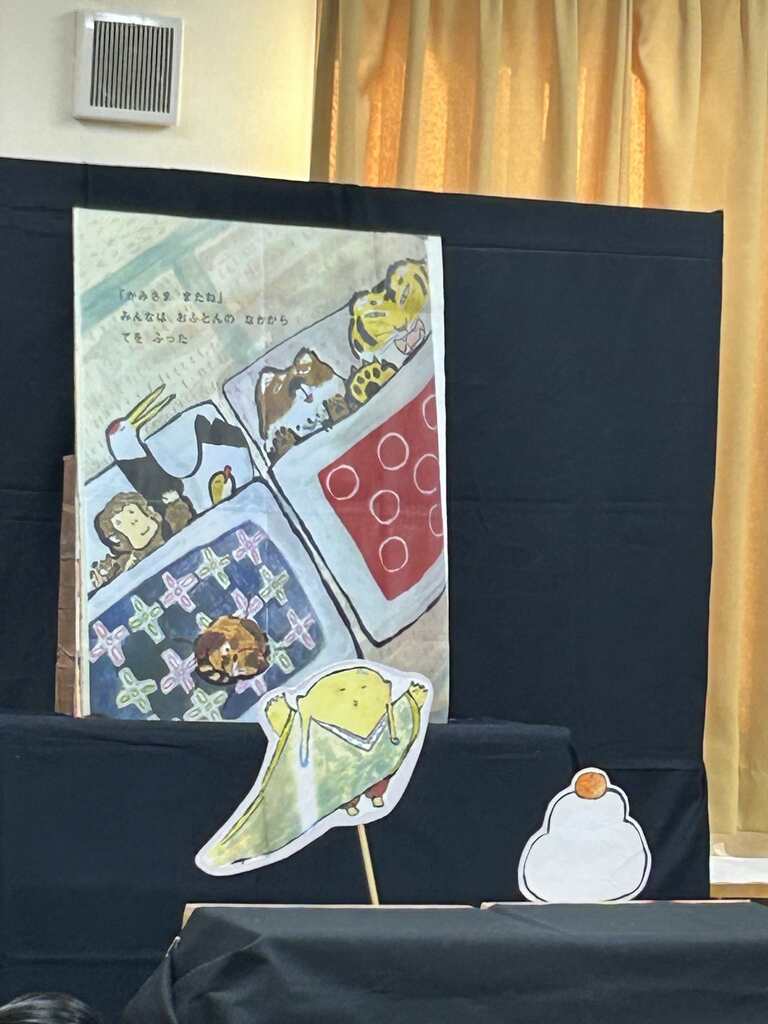

いちご・りんご組に鬼が入ってくると、最初はぽかんとする子、怖くて大人のもとへ駆け寄る子もいました。けれど、鬼が優しく関わる中で、少しずつ距離が縮まっていきます。

はじめは大人と一緒に「おにはそと!」と紙つぶてを投げていた子どもたちも、やがて鬼とハイタッチ。気づけば、穏やかな交流の時間に変わっていました。

あんず組でも、状況がわからず見つめていた子どもたちが、「鬼になったお兄さんお姉さんなんだ」と理解すると、自分から紙つぶてを投げる姿が見られました。それでも怖さが残り、大人の陰に隠れる子もいます。怖いという感情もまた大切な経験。その中で守られながら向き合うことが、安心感の土台になります。

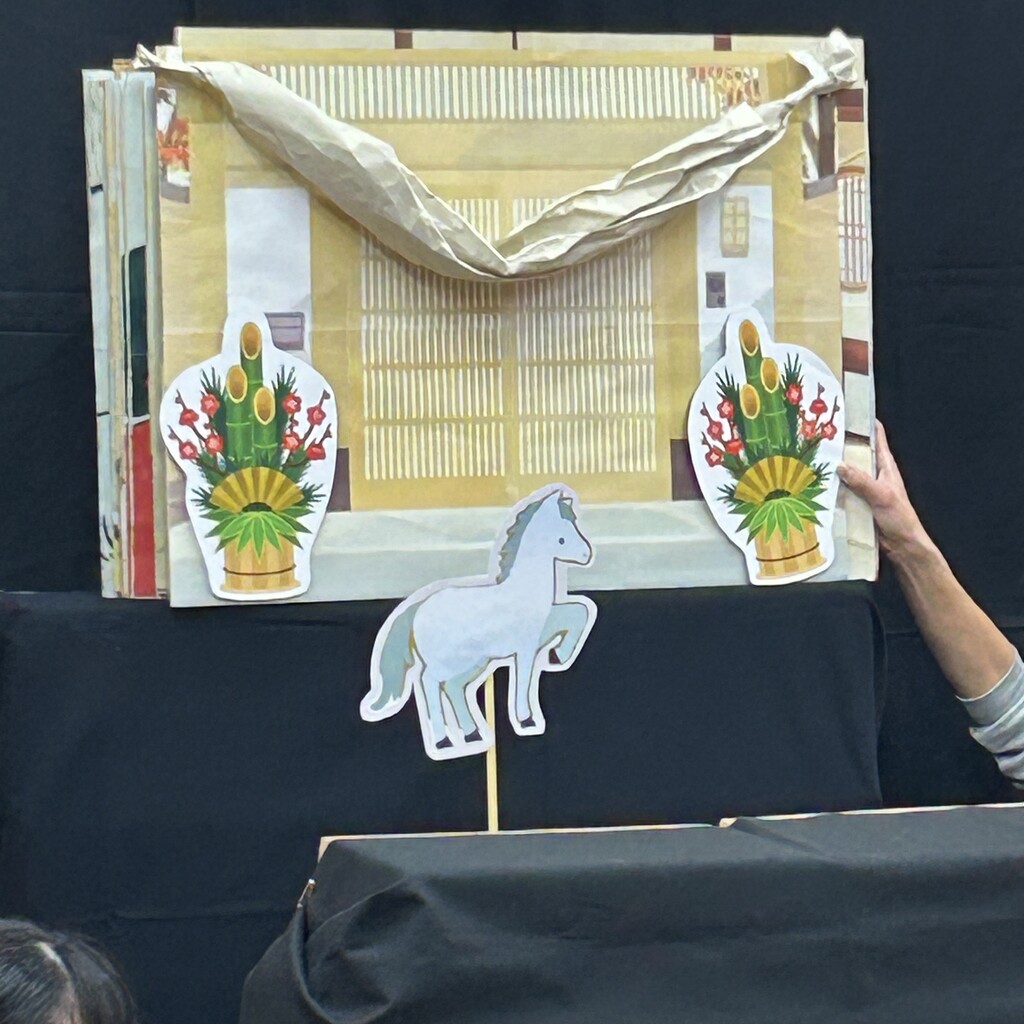

午後は園庭で「鬼の足あと探し」を行いました。赤・青・黄・緑の4チームに分かれ、乳児と幼児が一緒に足あとを探します。

幼児の子どもたちが「ここにあるよ」「これを探すんだよ」と自然に声をかけ、乳児の手を引く姿が見られました。

勝敗ももちろん盛り上がりましたが、それ以上に印象的だったのは、異年齢の中で育つ関わり合いです。

くるみ組同士の勝負では、大人の予想を超える集中力を見せ、制限時間内にすべての足あとを見つけてしまいました。子どもたちの観察力と判断力は、想像以上です。

活動が終わったあとも、足あと探しは戸外遊びの中で続いていました。行事が「やらされるもの」ではなく、子どもたちの遊びとして残っている証です。

節分は、鬼をやっつける日ではなく、春を迎える準備の日。

想像すること、怖さと向き合うこと、年上が年下を思いやること、仲間と力を合わせること。

さまざまな経験が重なり合う一日となりました。