きな粉ドーナツ、牛乳

子どもたちの活動と行事の様子を写真とともにご覧いただけます。

きな粉ドーナツ、牛乳

3月16日、この日を祝うかのように降り注ぐ、暖かい春の日差しに包まれながら卒園式が行われました。

園の玄関に装飾された桜のアーチをくぐって、嬉しそうに登園してきた子どもたち。控室ではドレスアップしてきた洋服を自慢し合いながら和気あいあいとしていました。

この写真では、まだリラックスしていますね。

ずいぶん前から、この日に着てくるおしゃれ話に花が咲いていましたが、実際におめかししてきたお互いを「これかわいいね!」「髪もきれい!」と褒めあって、ますますテンションが上がります♡

当たり前のようですが、他者と自分ということを、こんな風に認知してコミュニケーションする姿は、もう立派な人格をもった一人の人に成長したんだなあと、愛しく思える光景でした。

いよいよ式のはじまり、いざ入場となると顔つきがきりっとした子どもたち。緊張感の中にも卒園式を心待ちにしていた様子が見て取れました。

いよいよ入場。 盛大な拍手で迎えられて嬉しはずかし。

式の始めは卒園証書授与から。

入学する小学校順に呼名です。名前を呼ばれたら一歩前に出て、一人ひとり証書をもらいます。

緊張しながらも、丁寧にお辞儀をしたり、「ありがとうございます」と言えて、ちょっと誇らしそうにお母さんお父さんの方に証書を見せる姿が凛々しく感じました。

証書授与の後は、1年間の集大成として、課業で楽しく身に付けてきた合奏やダンスを発表しました。

リズム楽器もタンバリン、鈴から本格的なパーカッション楽器まで課業の中でやってきた成果を披露しようと意欲高く取り組んできました。。

合奏曲は「さくら」。楽器は、鍵盤ハーモニカ、ボンゴ、カホンの構成です。

一人ひとりにインタビュー形式で「お名前は何ですか?」「学校に行って楽しみにしている事は何ですか?」と質問に答えてもらいました。ちょっぴり恥ずかしそうにしていましたが、はっきりとどの子も答えてくれました。理科、プール、図工、運動会といった様々な答えがありましたが、今年はどうも理系が好きなようです。

そしてなんと、「楽しみにしていること」の一番人気は「テスト」でした。テストが楽しみだなんて、子どもが意欲に満ちている証拠ですね! 大人は見習わなきゃ(苦笑)

合奏は、自分のパートをきちんと覚えることだけでも難しいことですが、まず同じ楽器の子たちと音を合わせ、他のパートの音も聞きながら演奏をするということは、年長児にとって簡単なことではありません。子どもたちは、どこを意識したらうまく合った演奏ができるのか、と考え、「あ、私ちょっと速くなっちゃった」「ボンゴやカホンのこのリズムの後が合図だよ」などと言い合いながら練習していました。そんな練習の成果が本番でも感じていただける演奏だったと思います。

演奏したあとの子どもたちの表情は「やりきった」満足感がいっぱいに見えました。

合奏の最後は、皆の合唱で締めくくりました。

♫♪さくら、さくら、いざ舞い上がれ、永久にさんざめく光を浴びて、さらばともよまたこの場所で会おう。桜舞い散る道の上で♪♫

美しいけれど、子どもにはなかなか難しい歌詞ですが、「さんざめく」という言葉に「嬉しい感じ?」「キラキラってことじゃない?」と、ちゃんとイメージして意味を理解していることに感心しました。

日本語って、難しいけれど素敵で面白いと思ったかな。

ダンスの発表曲は最近流行の?「エジソン」です。

元気に飛び跳ねる印象のダンスは単純に運動量の多い振りなだけではなく、上下左右を意識しながら方向を変えたり、止まる、動くというタイミングに身体の動きを合わせたり、ジャンプしながら方向転換をする、細かな手の振りが変わる、など体育的な要素がポイントの振りつけなので、そこを意識しながら練習してきました。

いっぱい踊ってきた自信の現れでしょう。ノリノリで、元気いっぱいで踊っていましたね。

そして最後の「エジソンポーズ」は、発明王になった自分が何かをひらめいた!という表現をしよう!と、それぞれが自分の表情を作っていましたが、それを本番でもしっかりと見せてくれていましたね。自分たちが意図した表情のユーモアが伝わって会場が笑いに包まれたので、子どもたちもばっちり手ごたえがあったようです。

子どもたちの発表の後は活動の軌跡というスライドショーをご家族の皆さんにもご覧いただき、一年間の活動を振り返りました。

様々な行事、日常の様子を見ながら、子ども同士で「あ、これ、〇〇したよね」と話している子、「これは〇〇だよ」とお父さんやお母さんに教えている子。子どもたちが嬉しそうに見ている中、キラキラした表情あふれる映像に、「大きくなったなぁ」「楽しいことがたくさんあってよかったなあ」と、子どもたちの軌跡に大人たちは感動して思わず涙する姿が多くありました。

私たち保育者もお子さんを託していただき、そんな育ちの経過に関わらせていただき、改めて感謝がこみあげてくる思いです。

最後は、様々な行事や音楽課業の中で「自分たちの育ちを願う歌」として、たくさん歌ってきた園歌「どんどんどん」を歌いました。

子どもたちは手を高く上げながら、大きくなった自分たちを誇るように元気よく歌ってくれました。

卒園証書授与式と子どもたちの全ての発表が終わり,最後に保育園の職員全員が作るアーチをくぐり、「おめでとう」の言葉に包まれて退場する12名の子どもたち。

その表情は卒園する寂しさより、これから始まる小学校生活への期待感や、式をやりきって、さらに大きくなった自分への誇りに満ちていました。

卒園おめでとう!

卒園児がペットボトルを使って、思い思いに人形を作りました。

自分がイメージした髪型になるように何度も毛糸を付け直したり、服にする素材をいろいろ試したり、小さな作品ですがとてもこだわって製作しました。

卒園に向けた装飾も、そんな子どもたちの作品が主役。

絵具の描画が大好きな活動だった子どもたちを表現して、虹色の絵具と絵筆が人形とコラボしています。🌈

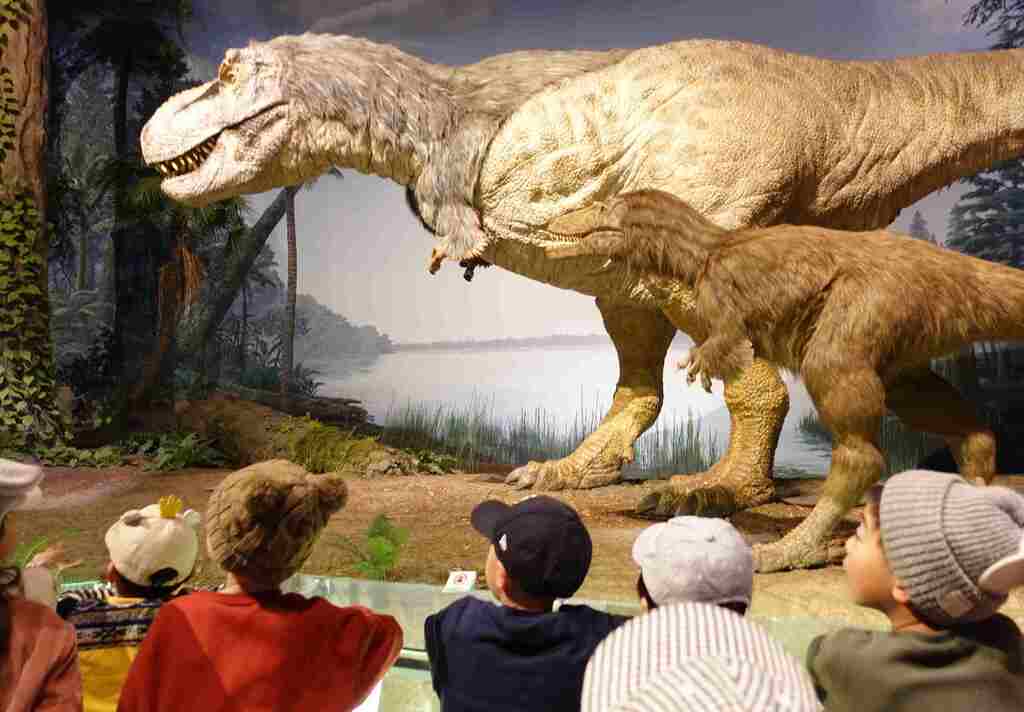

当初予定していたこどもの国への遠足、パンフレットを眺めながらイメージを膨らませ、アスレチックをするのを楽しみにしていた子どもたちでしたが、前日の夕方、「雪の為に1日中閉園」ということになってしまい、急遽、行先を茨城自然博物館に変更することとなりました。

アスレチックを楽しみにしていた子ども達はがっかりしていましたが、朝は結構降っていた雪もすぐに降りやみ、保育園に集合した時は早く出発したくてそわそわ♡♡ 忘れ物ないかな? トイレはすませたかな?と、バスに乗り込む前の準備を入念にし、いざ!出発!

行きのバスの中では運転手さんクイズや「落ちた 落ちた」の手遊びゲームを楽しみ、1時間ちょっとの道中もあっという間に到着という感じでした。

ちょうど雪から変わった雨もやみ、意気揚々とバスを降りて博物館へ!

急遽変更になった行き先の茨木県自然博物館でしたが、迫力の動く恐竜のロボットに目を丸くして喜んだり、恐竜の骨や動物のはく製や標本などを見て目を輝かせたり、子ども達は大満足した様子でした。博物館の隅にいた黒いアマガエルや、タツノオトシゴをすかさず見つけた子ども達は、「可愛い」と大喜びしていました。

恐竜好きの子どもは、かなり恐竜の名前に詳しいことに大人が驚きました。恐竜の名前ってけっこう難しいし、なんとかドンなど、似ているので覚えにくいと思うのですが、何でも好きということは興味の強さが勝つのですね。

恐竜の鳴き声に「こわ~い!」

みんなで恐竜になってみた!

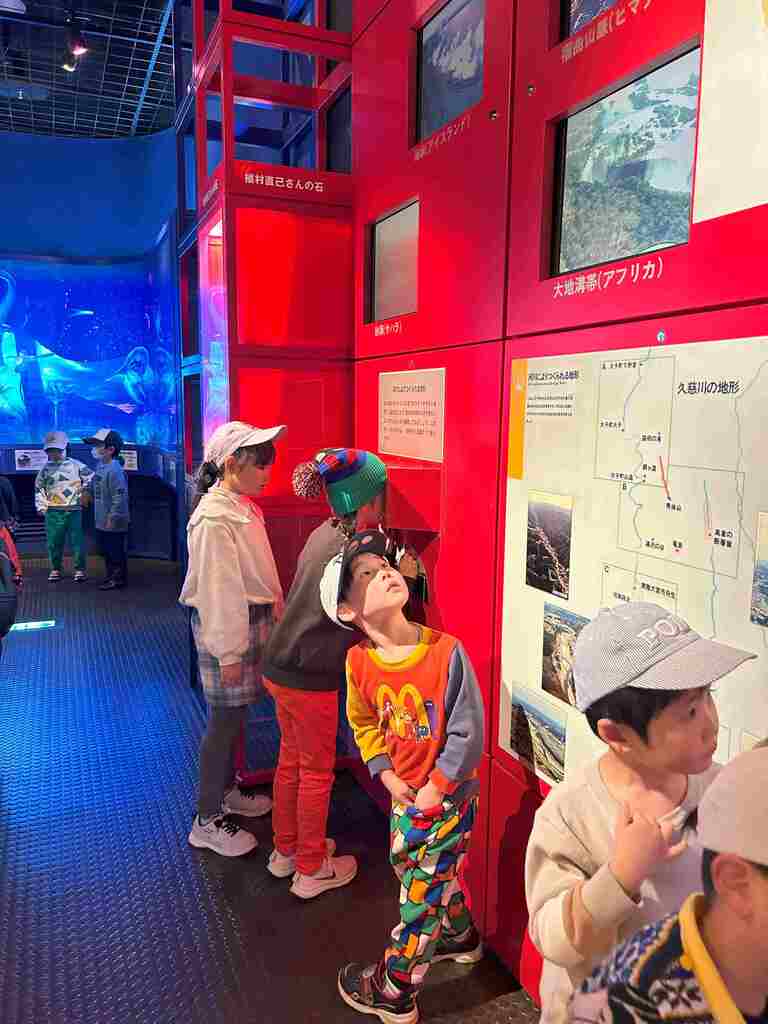

宇宙を表すコーナーは、少し薄暗くて恐竜の迫力とは違った怖さも・・。最初はこわごわと歩いていた子も、だんだん隕石や天体の画像などに興味津々。

特にみんなが興味を持ったのは、隕石だったのは意外でした。子どもたちは「宇宙の石」という言い方をしていましたが、自分たちにとって身近な石が空の向こうにもあって、降ってくるなんて!という、子どもそれぞれの想像力が掻き立てられるようでした。

「けっこう暗いね~」

「大丈夫だよ!行こう」

「これ何かな?」「どれどれ?」

「あっちは何があるかな~」

「ほら、上にも!」「え?どこ?」

深い森のコーナーでは、森の中に生息している動物のはく製がいたり、木の上に住んでいたり、土の中に住んでいる動物が見れるなど、さらに興味深々。

望遠鏡を交代で覗いて、「いたいた!」「あれ、なんていう動物?」など、会話が盛り上がっていました。

見るものがたくさんあるから、忙しい~!!(笑)

お弁当のおかずをお互いに紹介しあっていました!

いっぱい歩いたからお腹もぺこぺこ!「美味しい~」

と、もりもり食べていました♡

忙しい中、子どもたちにお弁当を作ってくださった保護者の皆様の想いが感じられる美味しそうなお弁当を、子どもたちはわくわくしながらほおばりました。

天候のせいもあり、他の施設の子どもたちもたくさん来ていて、お弁当を食べる食堂はとても混んでいましたが、皆、所定の場所にちゃんと座って、テーブルのスペースも譲り合いながら、和やかに楽しいお弁当タイムを満喫しました。「水筒やお弁当袋は真ん中に置いたらいいよ」と、お互いの食べやすさのためのスペースを気遣いながら対処できるように成長したのだなあと頼もしく感じました。

いたちの巣?

地面の中がのぞけるんだって。

自然博物館をくまなく見学して、館内をそうとう歩き回りました。博物館は広いし、興味のある展示には行ったりきたりと何往復もしたので、万歩計をつけていたら何歩歩いたかしら?

楽しく心地よい疲れを感じながら、満足して帰路のバスに乗り込みました。

帰りのバスでは、お待ちかねのおやつタイム!

何日も前から「おやつは3つまで」というお約束の中、「何にしようかな~」と悩み、「私、○○にしたよ!」と、持参するおやつに熱がこもっていましたから、嬉しさも最高潮!

お互いに交換したり、少し多めに入っているものはお友達に分けたり、子どもたちの仲の良さも現れていて良い光景でした。

みんな3つまで、というお約束も守れていたのはさすが! おやつに関しても保護者の皆様にご理解とご協力を頂きありがとうございました。

子どもたちには、きっと良い思い出になったことだろうと思います。

博物館の出口で、ダイヤ、クローバーそれぞれの集合写真を撮りました。

皆、恐竜に感化されたポーズ!(笑)中にはお疲れの人も(笑)

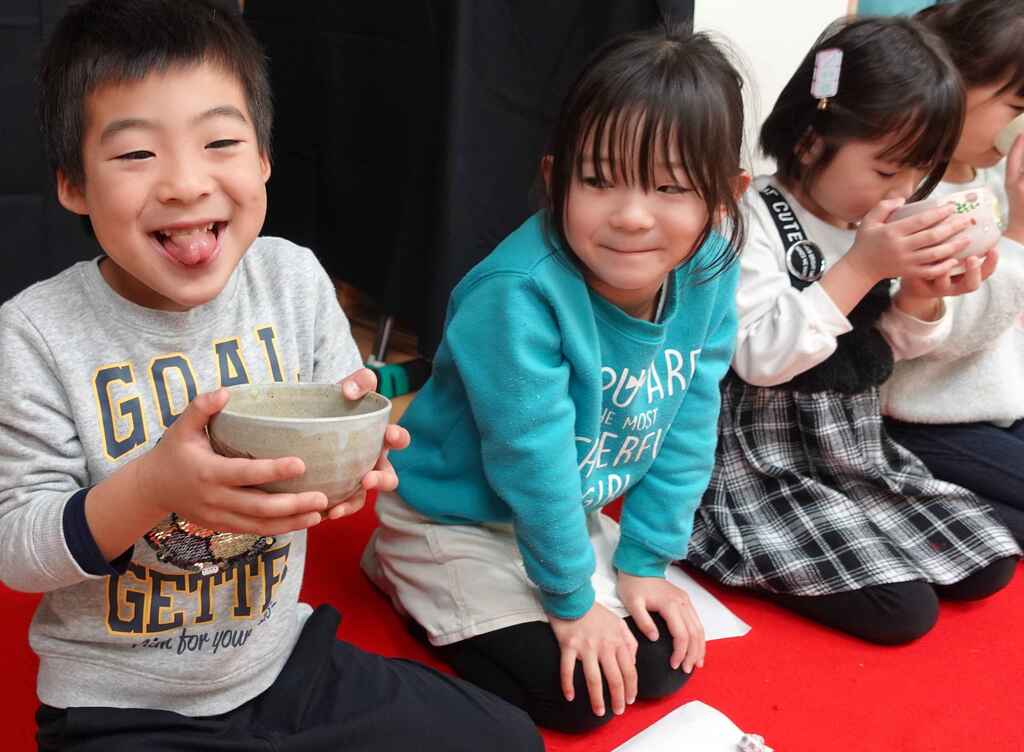

3月1日、ひな祭りのお茶会を催しました。

ひな祭りにちなんで、毎年恒例になっているお茶会。

お茶に心得があるエツコ先生が本格的なお道具や装飾で、毎年保育園の中に素敵なお茶室を用意してくれ、茶道の体験をします。

昨年も経験のあるクローバー・ダイヤの子どもたちは、お茶のいただき方のお作法や、お茶菓子が出ることも覚えていて「緊張するけど楽しみ!」と前日に話していました。

ひな祭りに、日本の伝統的な様式にのっとった茶道を体験することで、日本のルーツにあるアイデンティティに触れる機会になればと思います。

いつもと全然違うお部屋の雰囲気に、大人が言わなくても自然に正座で座っていました。

環境がもたらすものは、子どもたちに自然な良い緊張感を与えるようです。

お茶請けのお菓子が配られると、自然に顔もほころび、「もう食べていいの?」と、お行儀よく、どのタイミングで食べていいのか?と、ちゃんと大人に問いかけていました。

お茶をたててくださる亭主のエツコ先生が、「手元にお菓子を頂いた人は、お茶が出てくるまでの待つ間に食べていいのよ」と教えてくれて、喜んでパクリ。

「おいしい!」 どうも、想像していたより美味しかったみたいです。(笑)

お菓子鉢にまだあるから、2周めもどうぞ、と、意外にもおかわりが回ってきて大満足!

さて、お茶はどうかな?

初めてのお味は・・・「こんな顔になっちゃう」みたいです。(笑)でも、皆けっこう飲み干していました。

さて、去年も体験しているダイヤさんたちは、「お茶の時は静かにするんだよ」と、自分たちで場に添う振る舞いが必要だと話していました。

静かにしなさい、とは誰も言わなかったのですが、そうあることの必要性を雰囲気から感じて覚えていたのですね。茶室に入る手前から「し~」と伝えあっていました。

入室すると、上手に正座で座っていました。顔は緊張していますね。(笑)

、

お菓子は自分の分を、「かえし」という紙にとったら、静かに菓子鉢をお隣に「どうぞ」と回します。 皆、丁寧にできました。

あられはいくつ頂いていいのかな? 他の人の分まで自然に気遣っていました。

お茶を頂く時のお作法に、茶碗の持ち方や飲むときに正面をずらす、回しがあります。

エツコ先生に教わり、大人が先頭でやるのを見て、さあ、今度は自分たちです。隣の子をチラ見し、緊張した面持ちでお茶をいただきました。

みんなできていたよ!

お茶碗は大きいから手の添え方が大事。

「飲めた!」「美味しかった!」の表情?

3回目の経験となるクローバーさんは、見通しがはっきりある分、緊張もするけどわくわくしながらの体験でした。

説明する前から、「お菓子は隣にそっと押してあげるんだよね」「お茶碗まわしてから飲むんでしょ?」と、茶道に少々の心得ができている様子。

今日のお茶菓子は何でしょうか?と、観察する余裕も。

「うん、ちょっと苦い」の顔かな。

苦い顔というより、舌が緑になったと笑っていました。

最後の方は「ちょっと濃くてにがいなあ~」と言っていました。(笑)

茶道では、お茶のたて方(点前)、いただき方、座り方、礼(お辞儀)の仕方や立ち方、歩き方まで動作に色々な決まりがあり、作法があります。

年長さんは、どうしてそうするのか?ということもエツコ先生からお話しを聞き、振る舞いを意識して所作を上手にしていました。

その中でも、お茶をたてる亭主の所作を体験したい人、ということで名乗りをあげた人が亭主の役もやってみましたよ。

最初はゆっくり、だんだん速く混ぜていく・・真剣です! 手首をすっと動かして茶せんを回す・・真剣です! 倒さないように茶碗に手を添えて・・真剣です!

みんな「けっこうなお点前でした」 の言葉にニンマリでした。

お茶会の後は、クラスにお茶会ごっこができる「お道具」も用意されて、お点前のおさらい? お茶会ごっこが催されていたようです。

年長のクローバーさんは、節分にちなんでおやつの恵方巻を自分で作りました!

節分行事のひとつとして、恵方巻づくりをするのをとても楽しみにしていました。

最初はクッキングとして「作って食べられる!」という楽しみに気持ちは集中していましたが、だんだんと「なんで節分だと恵方巻食べるの?」「恵方巻って海苔巻き?」と素朴な疑問を口にするようになりました。

そんな興味に応えるように、「昔ね(平安時代にね)占いやおまじないで、その年の年神様がいる方向を恵方って言って、そちらに向かって何かすると「何事も吉」って、悪いことは消えて、福が来るんだって。節分はちょうど季節が冬から春になる頃だから、その節目に恵方に向かって福を願おうってことみたいだよ。」と、ちょっとしたうんちくをお話ししたりしていました。子どもたちは「あ~、呪術廻戦か~」との反応も! なるほど・・最近のTVアニメにイメージが重なったようです。(笑)

恵方巻作りの前日には、フェルトの海苔やご飯を使って栄養士の長崎先生に巻きすの使い方を教えてもらい、巻き方の練習もして、期待はますます膨らんでいきました。

身ずくろいと手洗いを済ませ、3人グループに分かれて本物の海苔、ご飯、なが~いステックきゅうり、錦糸たまご、鮭フレークの具で、昨日練習した通りに海苔の上に具を順番に重ねていきます。

「きゅうり好きだからいっぱい入れよう!」「私はきゅうりは1本でいい。タマゴいっぱいにしよう!」と、自分好みのブレンドにこだわりを見せていました。

「ご飯が多すぎると巻けなくなるから、しゃもじで粒をつぶさないようにそ~っとのばしてね。」と、給食の先生のアドバイスをよく聞きながら、具の量の調節も真剣です。

巻いて巻いて、ギュッギュッ。

と、くりかえし、きれいに巻けました♡

「売ってるのみた~い」と、自画自賛!(笑)

「食べるのもったいないな~」とも。

「じゃ、食べないの?」「まさか!ぜ~んぶ食べる!」ですって。(笑)

巻きす扱いは、とても上手にできましたね。

いよいよ恵方巻を実食です。

恵方の意味を何となく学んでいたので、食べるにあたって儀式?があることも知っています。

今年の恵方は東北東。 その方角は、皆が方位を確認できるように、大人が部屋の壁にしっかり「東北東」と張り紙をしておきました。

食べる前にまず、作った恵方巻に願をかけます。

「願い事?呪文?の内容は声に出してはいけません。心の中で、強く強く念じてください。」

と言うと、皆、この通り真剣に念じているのですが、どんなことを願っていたのか本当は聞きたかったなあ。

さあ、念を込めたら東北東を向いて、さらに儀式の決まりごと。

東北東を向きながら、恵方巻を全部、黙って食べきらなければならない、というのです。

「食べ始めたらしゃべっちゃいけないんだって」「手でちぎったりしないでモグモグ食べきるんだよ」

では、いただきま~す。

最後までおしゃべりしないで食べきれるかな?

写真の通り、誰一人おしゃべりすることなく、しっかり恵方を向いて食べきることができました。

きっと、皆、福徳に恵まれて良い1年になりますね。💛

もちろん、大人も一緒に美味しく、楽しく子どもたちといただきました。