10/15(金)にお話し会をしました。

今回のねらいは2つありました。

1つ目は文学として詩に触れる機会が少ないということもあり、視覚的なもの中心ではなく、詩の中に出てくる言葉から登場人物や、詩の背景を想像しながら聞いてほしいと思い、詩を題材にしたお話を選びました。

もう1つは宝探し会の経験を経て、子どもたちの側が改めて次への期待やドキドキ感を持っていけるように、勇者になる冒険のお話しを選びました。

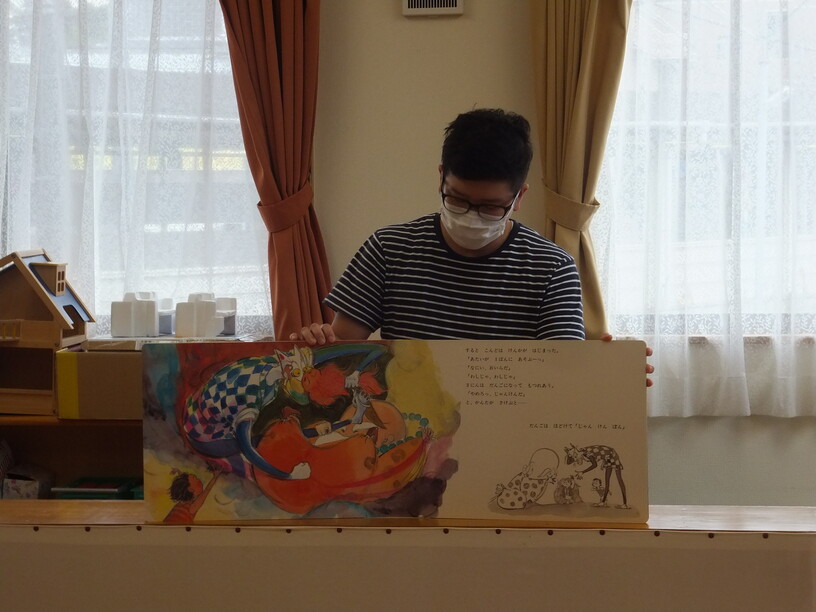

今回のお話は…詩『ふたりのあさごはん』と紙芝居&プロジェクター版『トミーのぼうけん』。

最初の詩は、『ふたりのあさごはん』。簡単な絵のみのパネルシアターを使用しました。

登場人物はけんいちと猫のみけや。

月曜日の朝、けんいちは生みたて卵をとってきて、目玉焼き2つ食べました。

猫のみけやはその隣でおかかご飯を食べました。

火曜日の朝、けんいちは庭のトマトをもいできて丸ごとガブリと食べました。

猫のみけやはその隣でおかかご飯をたべました。

ふたりの朝ごはんは月曜日からつづき・・・

土曜日朝、けんいちはおなかがすいてめがさめりゃ これはしまった 寝坊した。猫のみけやのおかかご飯、ちょっぴりもらって食べました。

日曜日の朝、けんいちは遠くのかわで魚釣りまるまるふとったお魚を川原でやいて食べました。

最初はなんだろうと聞いていた子どもたちですが、月曜日の終わりから出てきた「猫のみけやはおかかごはんをたべました」というフレーズの印象が残っていて、火曜日にもまた同じフレーズが出てくると「またー!」というリアクション!

水曜日になると言葉では言わなくても「またおかかごはんが出てくるんでしょ!」といった予測がひしひしと子どもたちのにやにやしている表情などから読み取れました!

そして「猫のみけやはおかかごはんをたべました」が出てくると「やっぱりみけやはおかかごはんがすきなんだ」と徐々に登場人物に感情移入していく姿がありました。

そして土曜日、日曜日と登場人物の関係性が変化してくるところになると、「猫は魚が好きだから一緒に食べるんだね」など、子どもたち自身も詩の世界を想像して、けんいちとみけやの関係性を楽しんでいる姿に変化していきました!

子どもたちの中ではその後、ネコと男の子はどんなふうに過していくのかなどお話の想像が続いていったのかな??

2つ目のお話は『トミーのぼうけん』です。先日子どもたちは年長を隊長とし、年中、年少混合で何グループかに分かれた隊を組んで宝探しをしました。

お話しの内容は、ある日トミーがお片付けをしていたら蜘蛛の巣だらけのふるびた本が見つかります。『勇者になる本』。トミーは勇者になるために、本に書かれたお城を目指していきます。

本には動物や乗り物に見立てたヨガのポーズが描かれており、そのポーズをすると困難を乗り越えられると示されていることから、困難にぶつかるたびにトミーは本の中のヨガのポーズに挑戦していきます。

そしてトミーと一緒に子どもたちも登場人物に成り代わって、困難が来るたびに、1つ目はゾウ、2つ目はフラミンゴ、3つ目は船、4つ目はライオン、そして最後に勇者のポーズと順々にポーズをして、たび重なる困難を乗り越えていきました!

子どもたちは、宝探し会を経験したことで、冒険の臨場感をより実感しやすくなっていたようで、1つひとつのポーズも真剣になりきって表現していました。

自分が勇者になった気分で、課題をクリアするということで、次への宝探し会に対しての課題にチャレンジする!という意欲になっていたと思います!

お話し会の後も本の表紙と裏表紙に出てくるヨガのポーズをスペードの部屋に貼りだして、遊びの中でもヨガのポーズに挑戦していきました。

子どもたちの体の柔らかさはすごいですね!一緒にやった大人は痛がっていました・・・。(笑)

お家でも是非お話し会の体験を聞いてみてください♪

大人はいくつチャレンジできるかな!?