7月7日(水)に幼児クラスで七夕会を行いました。

クローバー・ダイヤ組の子ども達が星形を切って貼り、飾り付けをしたお部屋にハート組さんを迎え入れると、これから始まるであろうお話に、子ども達はみんな興味津々。

するとそこで“ミーンミン・・・”とセミの鳴き声が響き渡り、「7月7日はまほうの夜」のお話が始まります。

今回のお話は、パネルシアターとペープサートの両方を使って表現をしました。

小学2年生のりえ・みな・ゆかの3人と不思議なおばあさんが出会い、7月7日の七夕の夜にどんなことが起こったのか!?・・・

いつものお話会と比べると、少し長い内容のお話でしたが、子ども達がお話を見て想像をふくらませたり、言葉の理解と結びつけて文学を聴いたり、観たりするということをねらいに、効果音や演出の仕方を工夫して演じていくと、子ども達はそれぞれに反応を示してくれました。

少し難しい言葉や聞き馴染みのない言葉でも、その言葉や情景がイメージできる効果音があることによって、物語の理解を助けることにつながり、お話のシーンごとに臨場感を感じながら、お話の展開に聞き入る子、自分の気付いたことを口にする子・・・と七夕のファンタジックなストーリーを楽しんでくれたようです。

お話が終わり、お昼の給食は七夕の行事食。

星形の具材が飾り付けられたそうめんやキラキラ輝くフルーツポンチに大喜びの子ども達。いつもよりもスペシャルな給食に、どんなことを感じながら美味しく食べたのかな?

午後、おやつのあとはもう1度みんなで集まり、わらべうた遊びをしました。

(♪オエビスダイコク)

(♪そうめんにゅうめん)

で少し遊んだあと、いよいよ七夕のわらべうたです。

(♪たんじたんじ)では2人組になりながら、どんどん相手を入れ替えていきます。“次は誰にしよう!”“あっ!また同じお友達だ!”と何度も繰り返しながら、たくさんの友達や先生たちとペアになって楽しみました。

(♪たなばたのかみさん)では、歌に合わせてつながる相手を見つけ、どんどんつながっていきます。つながる時のジャンプ!を続けていき、あっという間に長い列が!

“誰につながろう?”“あれ!誰もいない!”“つながると歩きづらいなぁ~!”とワイワイ大盛り上がりです。

みんなでつながり、大満足のあとは(♪大波小波)(♪いなかのおじさん)を歌いながら、小さいハート組さんからその場をあとに。

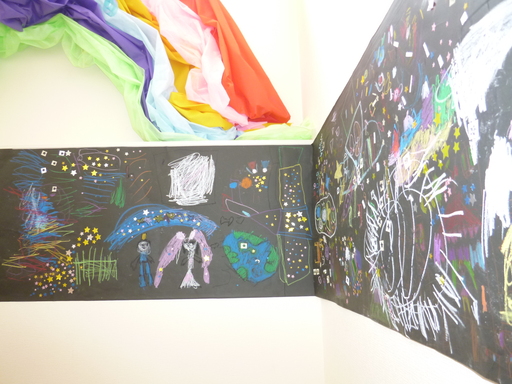

その後、お部屋を移動して、描画の製作ができるように大がかりなお絵描きの準備がされていました。

黒い大きな画用紙にクレヨンを使って好きな絵を描いたり、星のシールを貼ったり、いつもと違う、皆で大きなキャンパスに描くことに子ども達の表現欲がムクムク!!夢中で描く姿は画家のようでした。

天の川や織姫、彦星の世界に想いを馳せたのかな?

できあがった作品は、後日階段に飾りました。

また、例年、子ども達も飾り付けを楽しみにしていた本物の大きな笹竹での七夕飾りは、コロナウィルス感染防止対策上、衛生管理がしにくいことからも断念することとなりました。そのかわり、それにかわる“玄関に天の川を創ろう!”とまずは保育者が装飾の下づくりをしました。

クッションペーパーを黒く染め、夜空に見立てる工夫や、星空と七夕飾り、子ども達の短冊が“天に帰った織姫さま”へのファンタジーへとつながるように、アイディアと技術を駆使して飾り付けられました。

大人の願いのこもった大きな天の川に、子ども達の可愛い願いや決意表明!?(笑)がたくさん飾られ、子ども達や保護者のみなさん、卒園児など、たくさんの方々の願いが込められた色とりどりの短冊がとてもキレイでしたね。

幼児の子ども達が一生懸命に自分で書いた願い事を見てみると、自由な発想や表現に驚かされ、改めて子どもの尊さを感じ、心がほっこりしました。

みなさんの七夕の願い事は叶いましたか?

七夕の活動を通した経験が、子ども達の興味を広げたり、想像力をふくらませたり・・・と子ども達の成長・発達につながり、保育園での行事や活動に更なる期待を高めて、園生活を送ってほしいと願っています。