去る3月、今年度の最後の週は卒園する年長児との別れを惜しみながら、幼児ならではの活動が行なわれました。

一つは「お楽しみ会」です。このお楽しみ会は年中児のダイヤ組の主催。

ダイヤ組の子どもたちも進級を前にして、「自分たちも大きくなった」という自負と、憧れていた年長さんの背中を追いながら自分たちが中心に催しをする会だという意識で準備を進めてきました。

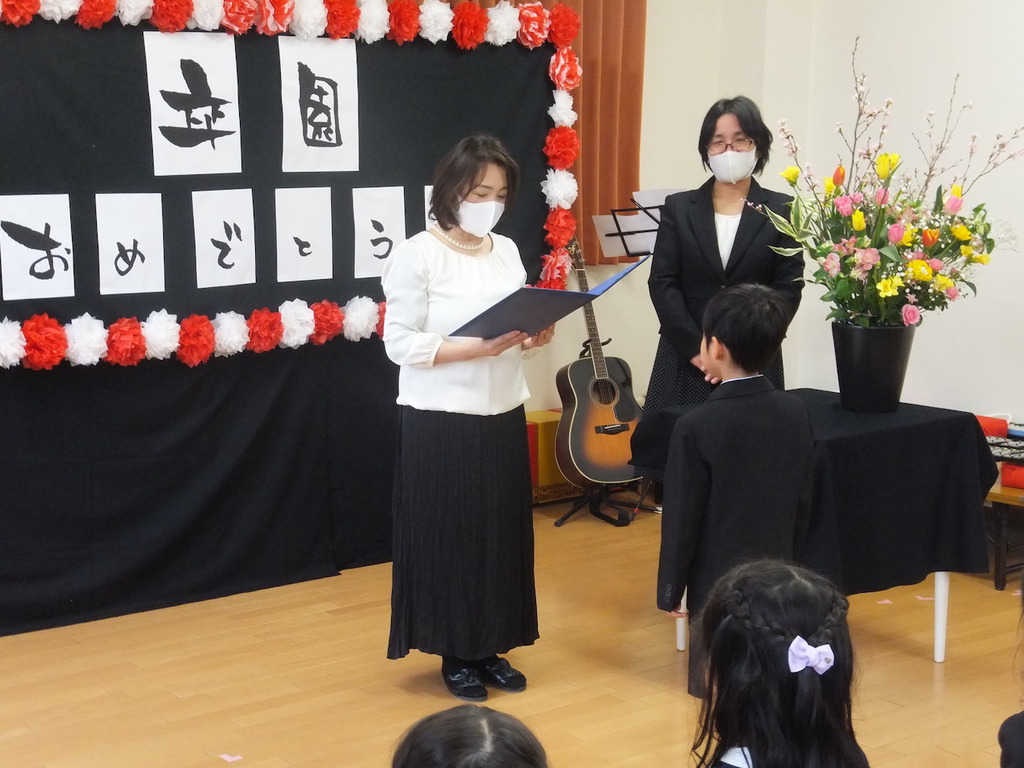

コロナ感染対策のため、行事の縮小もあり、残念ながら年中さんは在園児として卒園式に参加できませんでしたが、それに代わるセレモニーであることもダイヤ組の子どもたちにとっては意味のある、少し緊張感が伴う活動でもありました。

ダイヤ組の子どもたちは、お楽しみ会の招待状を作り、クローバー組のお兄さん、お姉さんや、先生たちに届けたり、サプライズで発表するためのダンス、「ハッピージャムジャム」の練習をこっそりしたり、お楽しみ会当日に給食の先生たちからプレゼントされるクッキーを入れるペンダント作りをしたり、遊びの間をぬって主催者としての準備は大忙しでした!

それでも、自分たちが「誰かのために何かをする」「人に喜んでもらうこと」を目的にしている活動は誇らしげで、細かな作業も根気よく取り組まれ、その準備の時間でますます「次に年長になる自分たち」という気持ちの高まりを得たようです。

そんな準備期間を過ごしての当日、ダイヤ組の子どもたちが会場準備も行いました。迎えるみんなの席を用意したり、会を進行する言葉を考えたりと、会が始まる前はちょっとドキドキしている様子もみられました。

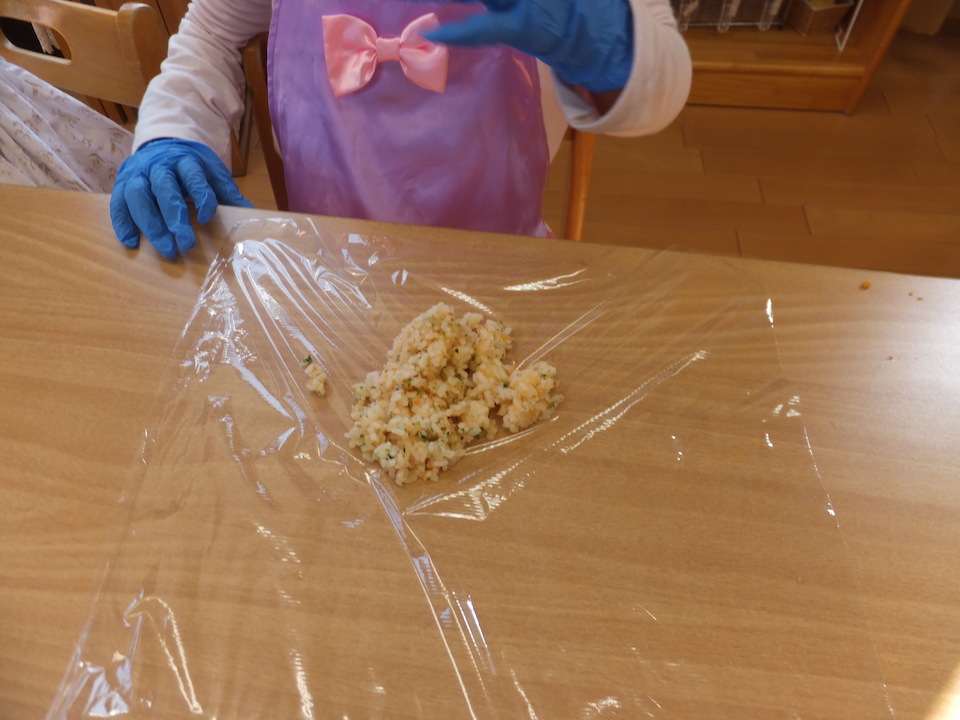

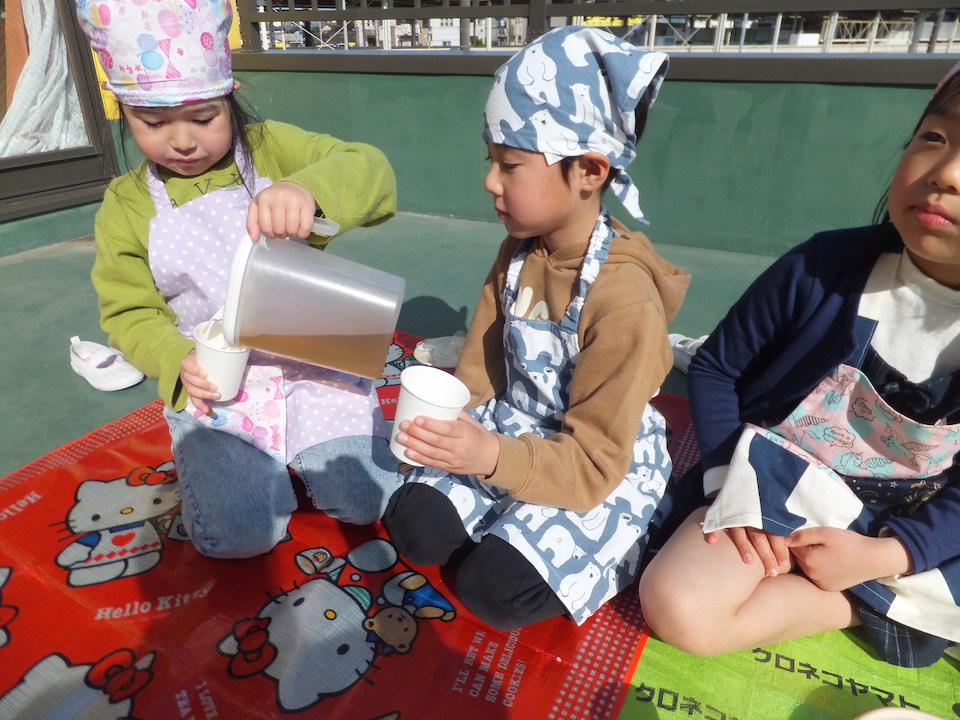

お楽しみ会が始まると、参加者を席に案内してくれたり、お茶をついでくれたりとおもてなしをしてくれました。緊張しちゃったので、司会進行はだいぶ龍先生に助けられましたが、恥ずかしかったけどみんなの前でお話することもできました。こんな経験初めてですものね!!!

最初は、「年長さん、卒園おめでとう!」の乾杯をしたり、おやつを一緒に食べたり和やかに時間が過ぎました。

おやつがひと段落したところで、年長さんが卒園式で披露した合奏をきかせてくれました。年長さんの練習中に聴いたことはあったけれど、こうして本番モードで聴くのが初めての年少児ハート組の子どもたちは目がキラキラです。「すご~い」という感嘆の声も出ていましたよ。

満をじして、ダイヤ組の子どもたちもダンス、「ハッピージャムジャム」をノリノリで踊りましたよ!

とても楽しそうに、ピカピカの笑顔で体いっぱい使って踊る姿に、見ている子どもたちの体も上下左右に揺れてノリノリです。前に出て踊っているのはダイヤさんですが、みんなが一体になる盛り上がりは、全員が参加していた素敵な演目になりました。

もちろん、ダイヤ組の子どもたちは手ごたえ十分!晴れやかな表情が、成長の階段を1つ上って自信を深めたことを表しているようです。

お楽しみ会の最後には、年長のクローバーさんの一人ずつにダイヤ組の子どもたちから「卒園おめでとう!」や「いっぱい遊んでくれてありがとう!」などの言葉とともに、給食の先生とコラボして作ったクッキー入りのペンダントを首にかけてプレゼントしました。

受け取ったクローバーさんも、お兄さん、お姉さんらしく、しっかりとダイヤさんの一人一人と向き合い、「ありがとう!」「これからも小さい子と遊んでね!」などの言葉を返しながら、ペンダントがかけやすいように少し腰をかがめたり、頭を下げたりする気配りも見せていました。

その双方の姿、やり取りを見ていた大人のほうがジーンと胸にせまるものが。みんな大きくなったんだねー!

会が終わってからは、お楽しみ会で興味を持ったことに自然に集まり、ダンスを教えてもらったり、楽器に触れたり、思い思いに余韻を楽しみました。

リクエスト給食❣️

さて、もう一つの活動は「リクエスト給食」です。

リクエスト給食は、毎年恒例の「最後の日の給食、何食べたい?」と栄養士の先生が年長児からのリクエストに応えた献立を作ってくれます。

実は、このリクエストは2か月前から考え始めますが、毎年子どもたちの食べたいものはたくさん出てきて、年長児同士も選ぶために真剣に、何回も話し合います。だって、最後の給食だしね。「おいしい給食、好きな献立、たくさんあるしな~。」と、なかなか1つに決められません。

今年も、カレー、三食丼、タコライス、豆のサラダ等々意見が出て悩みましたが、最終的には全員一致でハヤシライスに決めました。保育園のハヤシライスのルーは、「食べると、いろんな味がして美味しい!」とのこと。大人でいうところの「深みのある味」というやつですか。なかなかつうですね。(笑)

いよいよ最後の給食の日。

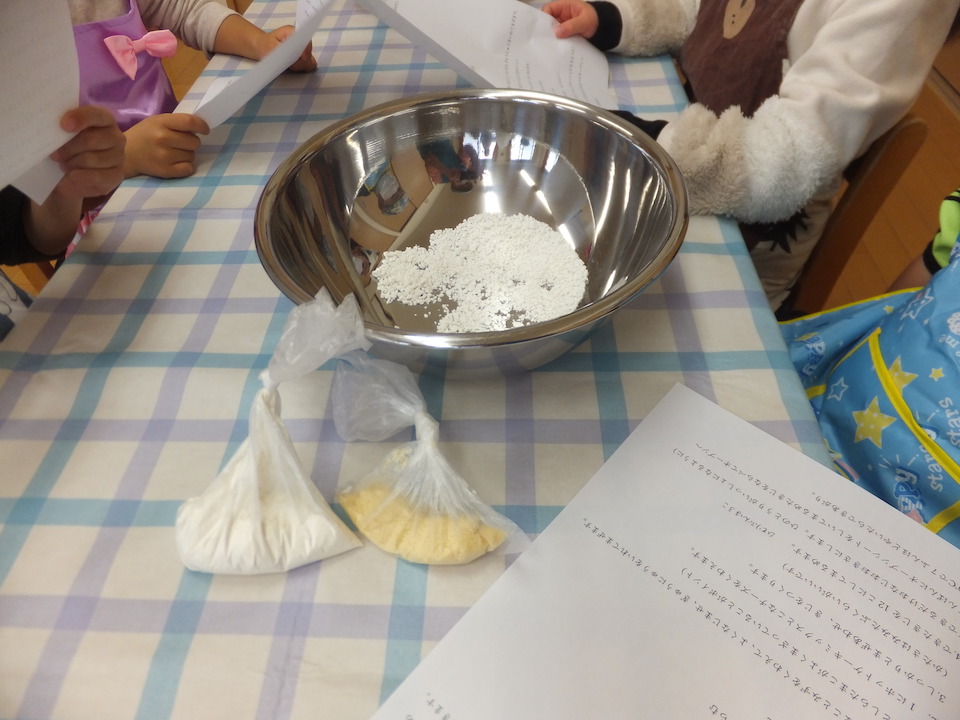

実食の前に、栄養士を中心に、「最後の給食がもっと美味しくなるようにね!」と、特別なお話をしました。今年は、食育活動の充実ができ、子どもたちも野菜作りからクッキングと食材にも興味をもってくれました。そこで、本物の野菜が登場人物の野菜たちの物語をお話することにしました。

擬人化された野菜たちは、誰が一番いい野菜なのか?を争います。見ている子どもたちは自分が好きな野菜、嫌いな野菜に感情移入しているのかな? 笑ったり、うなずいたり、野菜のけんかを見守っていました。

最後は、栄養士の長崎先生がお料理するおばさんに扮して「おや、野菜たちはどこ行った?あ、こんなところに!」と、野菜たちを捕まえてお鍋にいれていき、「さ、美味しいもの作ってくるわね~」と、お部屋を出ていきました。と、同時にハヤシライスのお鍋をワゴンにのせて裕子先生が登場すると、「もうできたの???」と、子どもたちはかなり本気で驚きの表情でした。(これは、タイミング的に良すぎる演出でしたが)(笑)

さっきまで一番を争っていた野菜たちは、ハヤシライスの中ではみんな溶け合って美味しいハーモニーになっていましたよね。

年長のクローバーさんたちが、最後の最後の配膳をダイヤさん、ハートさんにしてくれました。

「なんだかいつもより、もっとずっと美味しいね!」

その言葉と表情通りに、びっくりするほどみんな食欲旺盛!!!

たくさんおかわりして、おなかもパンパン。満足、満足。

最終日のリクエスト給食は、こうして子どもたちと担任と、給食の先生たち、そして主役?の野菜たちとで、楽しく、美味しく、たっぷりと味わえました。みんな、この味を覚えていてね!