5月29日(木)火事を想定して避難訓練を行いました。

午前10時。副園長先生の「火事です!避難してください!!」の声と共にサイレンが鳴り避難訓練が始まりました。

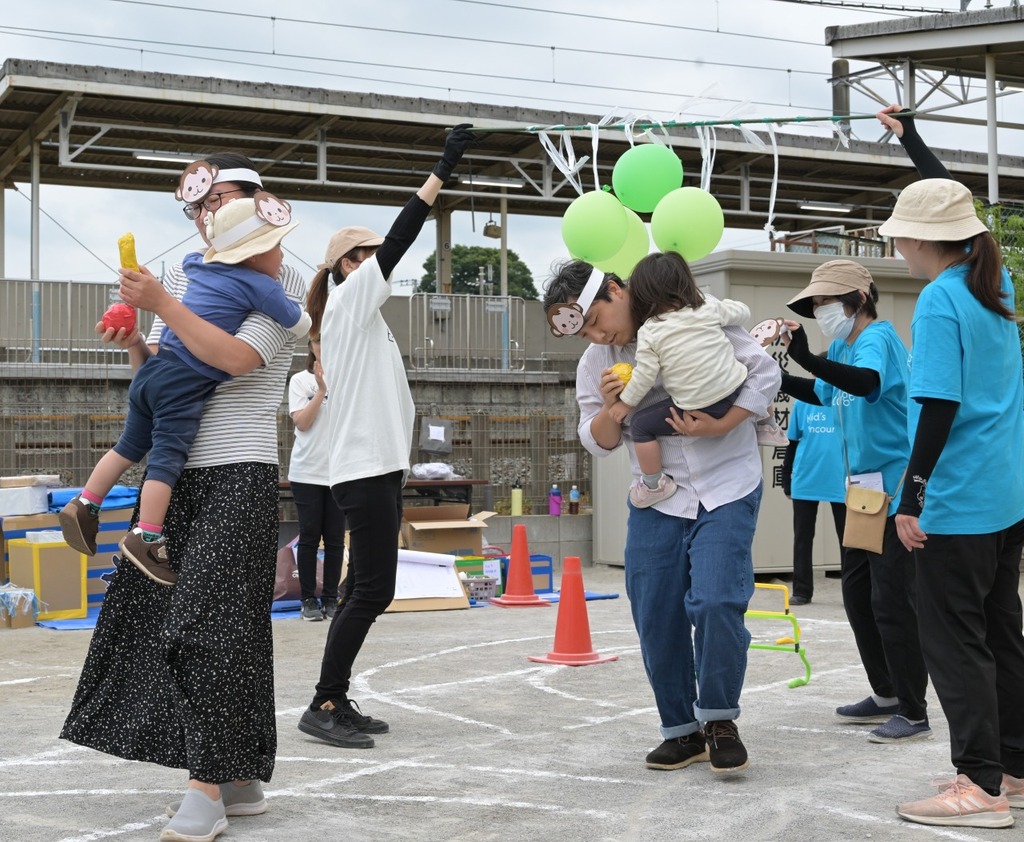

園庭で遊んでいたくるみ組の子ども達は、もはや慣れたもの。担任の先生のところに素早く集まって座り、小さい子たちが来るのを静かに待っていました。

砂場にいたあんず組は、少し驚いていた子もいましたが、いつもと違う状況の中でも友だちと手をつないで園庭まで移動することができていました。

りんご組は、担任と非常時に補助する大人が決められているので、大人一人が二人の子と手をつないだり抱っこをしたりして、時間をかけずに逃げることができました。

突然の出来事に驚いて泣いてしまった子もいましたが、園庭につく頃には大きい子に混じって落ち着いて話を聞いていました。

いちご組もりんご組と同じように、大人に抱っこされたりおんぶをされたりしながら園庭に避難しました。

驚くというよりもきょとんとして、“何が起きたの?”という様子でした。

小さい子ども達をどう無事に避難させるのか、を担任間で具体的にしてあったことで、大人の側も慌てずに訓練ができました。

全員が園庭に避難するまでにかかった時間は約4分でした。

園庭に全員が集まって人数報告をした後は、園長先生からのお話を聞きました。

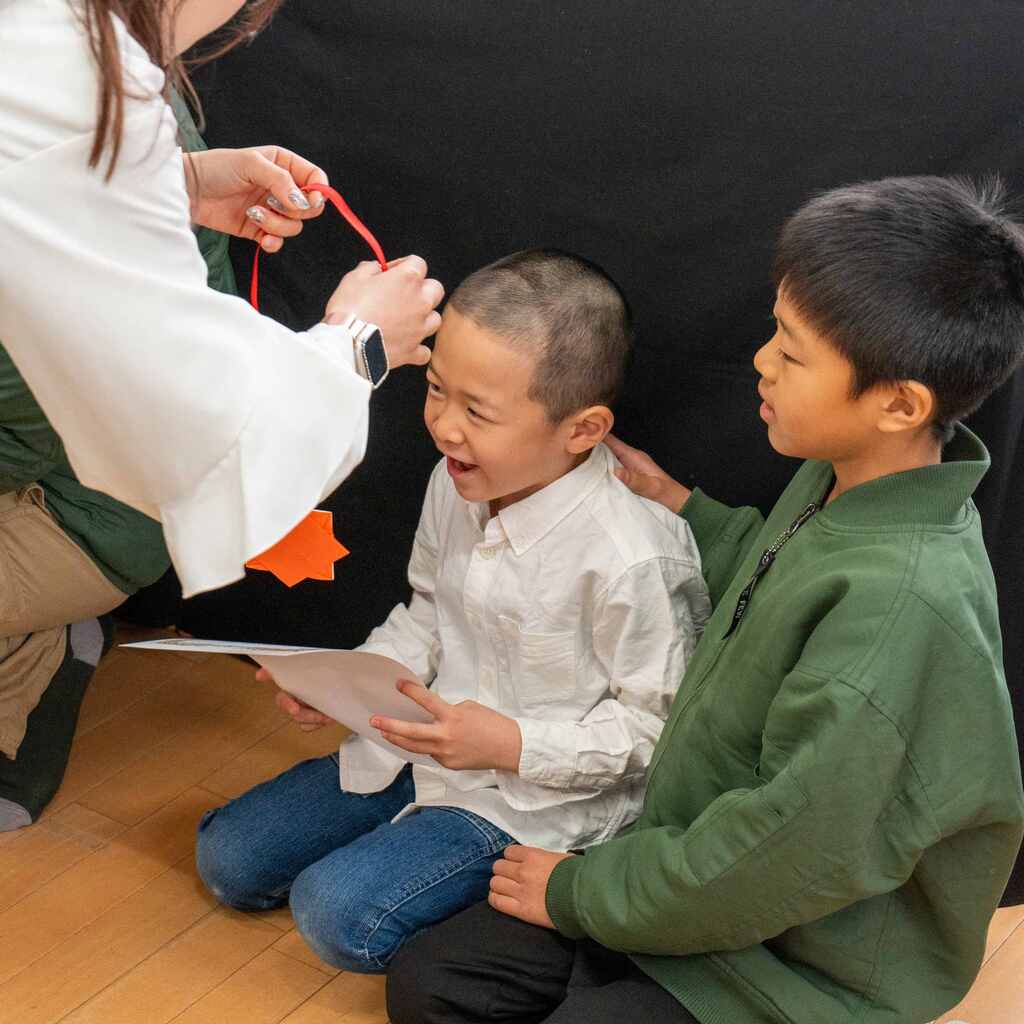

副園長先生からは避難する時に大事なこと、「お・か・し・も」のお話がありました。

お=おさない か=かけない(走らない) し=しゃべらない も=もどらない という避難するときに大事なことを確認する合言葉なのですが、どうしても“お菓子”というワードにひっかかってしまい、「おかしはもっていくの?」などと言っている小さい子もいましたが、年長さんは「しゃべっちゃいけないんだよね」「おにんぎょうとかはかわいそうだけど、とりにいけないんだよね」などと、非常時に大切なことを理解して話している子もいました。

訓練の最後は先生たちが消火器を使った消火訓練をしました。

先生たちは「ピンを抜く?ここだね」などと一つ一つの動作を確認しながら、消火器の使い方を訓練しました。

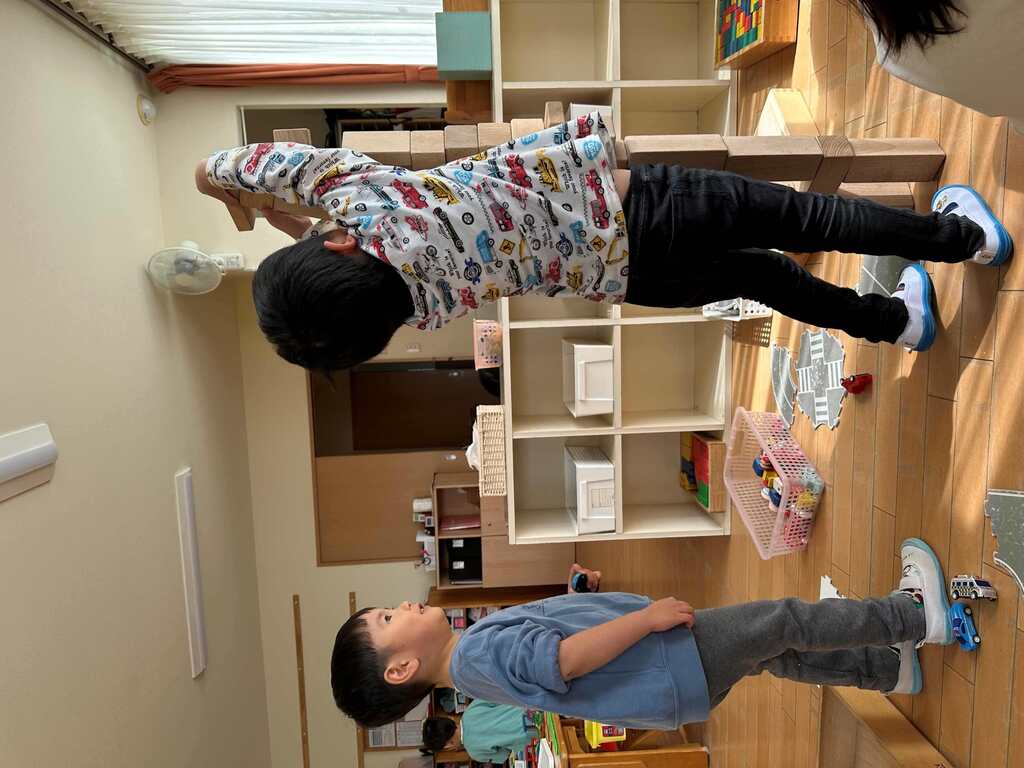

くるみ組の子たちがそばで観ていて、練習用の炎の的が倒れると「わー、たおれたー」と注目して見ていました。

今回の避難訓練は新しいクラスになって初めての訓練でした。どのクラスも訓練をするにあたり、自分のクラスの子ども達を素早く安全に避難させるには、ということをクラスの子ども達の姿を想像したり、どんなことが起きる可能性があるかを考えたりして臨んでいたことで、スムーズに避難を終えることができました。

地震や火事などはいつ起きるかわかりません。いざというときに備えることをいつも心がけておきたいと訓練を通じて改めて感じました。

園内の防災設備のチェックも無事に終わり、日ごろできる最善を尽くして万が一に備えていきます。