3月22日土曜日に令和6年度の卒園式が行われました。

皆の心を表すように、当日はとても気持ちの良い晴天に恵まれました。

晴れ舞台に、おめかしをして登園してきた子ども達が、緊張しながらもひきしまった良い表情で凛々しく入場してきました。

卒園証書授与。

名前を呼ばれると、嬉し恥ずかし。でも、堂々と大きな声で返事をし、前に進み出る姿は輝いていました。

一人ひとりにお祝いの花も手渡され、保護者のもとへ。💛

証書をもらってのインタビューでは、「学校に行って楽しみにしていることは何ですか?」という質問に答えた子ども達。

いろいろな答えがありましたが、校庭で遊ぶこと、鉄棒、サッカー、バスケット等、特に運動に関する答えが多く聞かれました。みんな活発だものね。

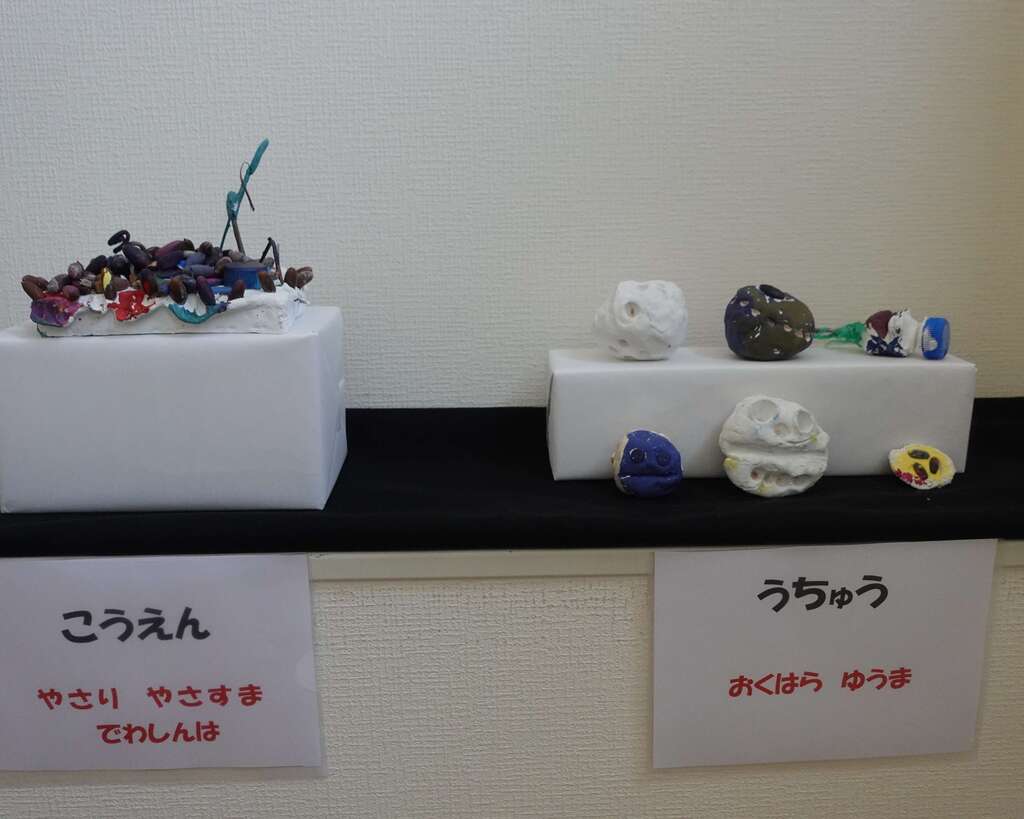

卒園証書が授与された後は、子どもたちが活動の成果を保護者の方に見てもらう場面です。

まず、音楽課業での集大成、合奏。曲目は「さくら」です。

楽器パートは、鍵盤ハーモニカ、ボンゴ、カホン。皆で合わせる練習を子ども同士が意欲的に取り組んできました。遊びの合間に誰からともなく ♪さくら さくら と声を合わせて歌ったり、自分の演奏するパートリズムを口ずさむ姿が、見られました。そんな日頃の様子が発揮され、本番も自信を持って演奏する姿がありました。

次はダンスです。

今年、大流行した「Bling-Bang-Bang-Born」にチャレンジしました。

速い動きが多く、振りが細かい曲でしたが、“お家の人には内緒”にしていた子もいるくらい、張り切って本番に臨みました。

保護者代表のお話を聞いた後、この1年間クローバー組としての活動の軌跡をVTRで観ました。

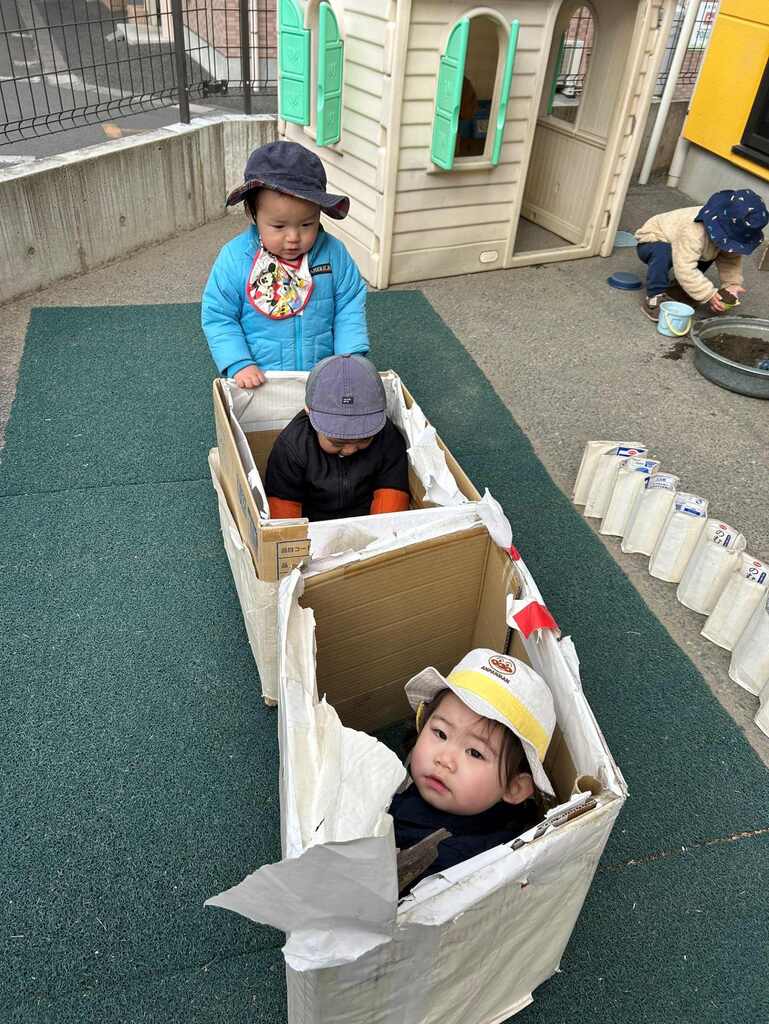

写真や動画を観ながら、子ども達と保護者の皆さんと共に1年間の活動の様子を振り返ることができした。子ども達は自分たちの姿を見ながら、覚えていること、自分たちがしてきたことをお互いに楽しそうに話ながら観ていました。まだ夏の水遊びの頃は身体も顔つきも幼かった自分たちの姿に「なんか小さくない?」「ハートさんやダイヤさんみたいだね」と、半年足らずの成長を子どもたち自身も実感しているようでした。

そして、大人たちは、大きくなったなぁとしみじみ感動しながらも、笑顔で成長の軌跡を楽しみました。

最後の発表は園歌♪どんどんどん。音楽課業や行事の度に歌ってきた歌を、いつもより振りも大きめで、元気いっぱいに表現していました。

式の終わりは、先生たちの作るアーチをくぐって退場です。「おめでとう」という言葉に嬉しそうに、または照れくさそうに応えながら退場していきました。

本当に、大きくなって心も身体も頭も使って、たくさん遊んで、いっぱいチャレンジしてきたこの1年で、たくましく、優しく、意欲にあふれる姿に成長してきたね。

卒園おめでとう!