1月17日(金)今年度3回目のお話会を行いました。

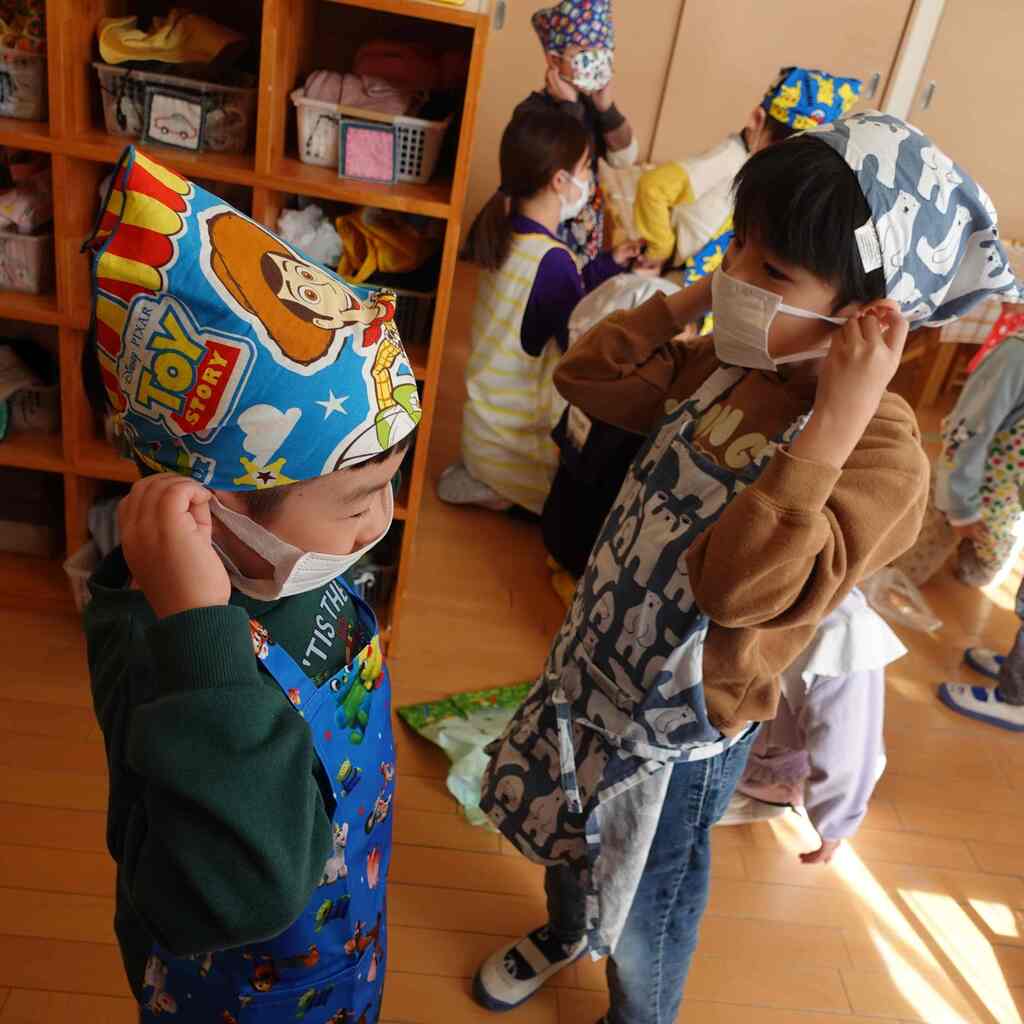

今回はあんず組の子ども達も初めて参加し、2歳児から5歳児まで一緒にお話会に参加しました。

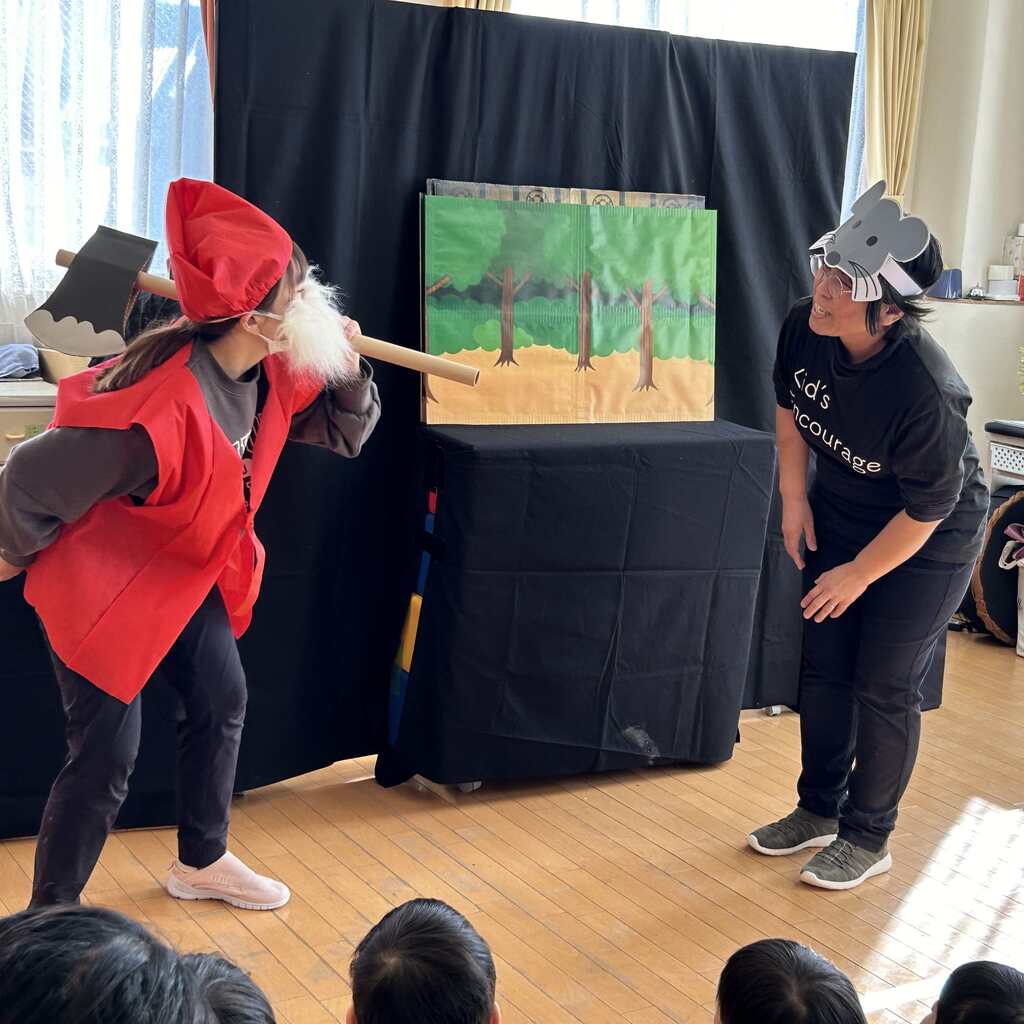

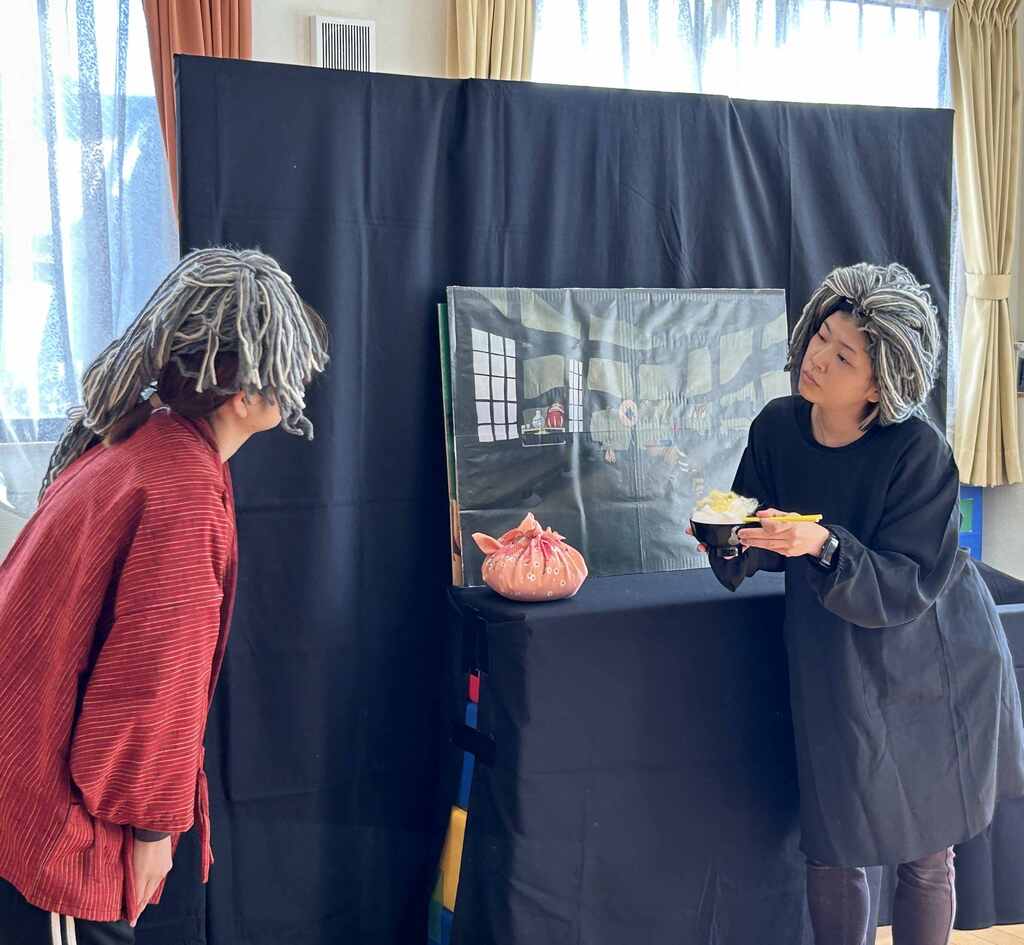

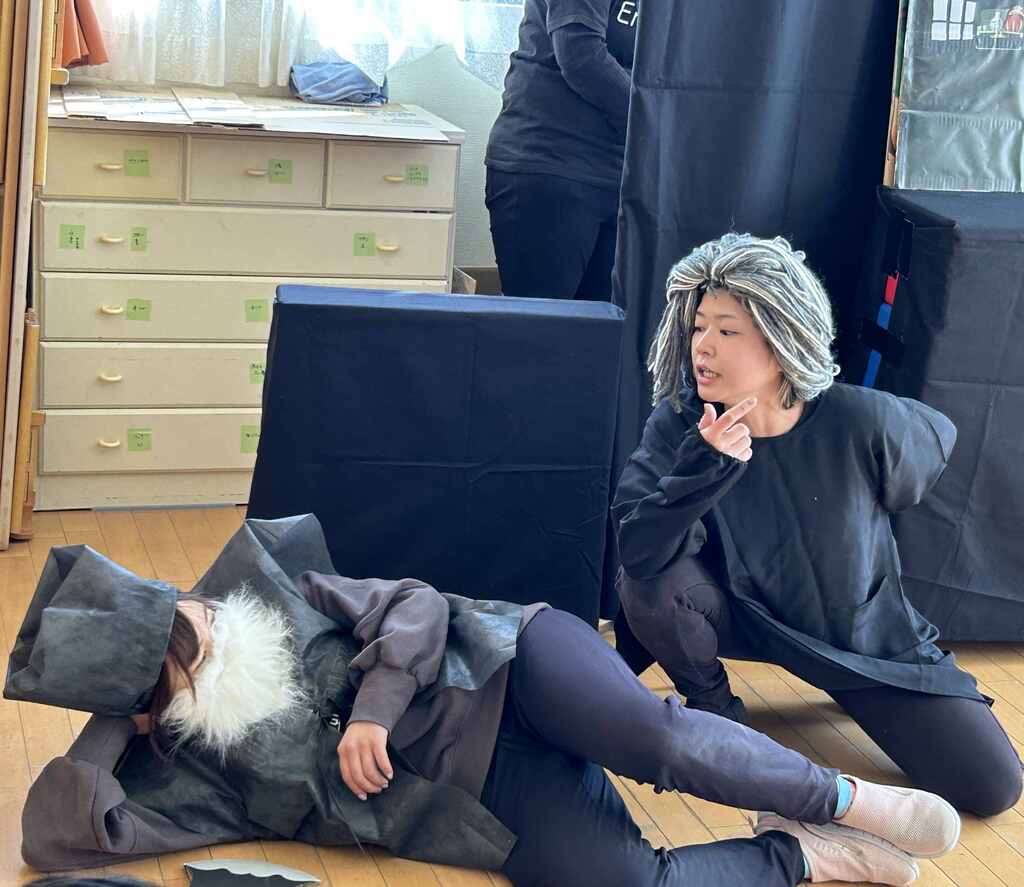

今回のお話は「ねずみのおもちつき」。保育士が登場人物の役を演じる保育者劇を行いました。

年末年始に、お餅つきという季節の行事を経験することが近年ではなかなかない子ども達に、日本の伝統的な行事の1つ「餅つき」が物語の中心にある昔話を取りいれ、その中で欲張ったり意地悪をすると「悪い目に合う」という道徳的なことにも気付いてほしいと願い、このお話を選びました。

いよいよお話が始まります。

最初にまゆ先生演じる“じさま”が登場するとみんな大騒ぎ。拍手喝采で迎えてくれました。

そこに出てきたのは、天気を見ながらお金を干し始めたねずみたち。

あんず組やハート組の子ども達は「あ、ねずみがでてきた!」と言いながら登場人物に注目していました。

そこに雨が降ってきて急いでお金をしまおうとするのをじさまが助けてくれ、そのお礼にお家にじさまを招待してお餅つきをするという風にお話が進み、「餅つきは神聖な行事だから、ねずみはお風呂に入って体を清める」というシーンがあります。

そのシーンでは調子のよい節に合わせてねずみが踊るように体を動かしながらお風呂に入るので、子ども達も同化して一緒に参加してほしいなと思っていましたが、一番ノリが良かったのは2歳児あんずさん、3歳児ハート組さんの小さい子たち。

4歳児のダイヤさんは笑いながら手拍子を、大きくなった年長の子たちは、ちょっとだけニンマリしながら見ていました。

さて、その次はおもちつき。ねずみたちがリズミカルに「でたばたこーん でたばたこーん 百になっても二百になっても 猫の声聞きたくない」と言いながらおもちをつき始めます。

子ども達の反応が大きかったのは「猫の声聞きたくない」でねずみが首を横に振るところ。何回か繰り返すうちにタイミングを合わせて首を振っていました。

じさまがつきたてのお餅をもらい、食べているシーンでは「おいしそう」「きなこのおもち食べたことある」などという声があがっていました。

良いじさまがねずみからお土産にもらったお餅を、ばさまも美味しく「いただきま~す」 子どもたちから「食べた~い」と、また声があがりました。(笑)

おもちの匂いを嗅ぎつけて様子を見に来た隣の欲張りばさまとのシーンでは、「あ、またおばあさんが出てきた」「欲張りなおばあさんだよ」などと言いながら見ていました。

そのあとに二役で今度は“欲張りじさま”に変身したまゆ先生が再登場。“良い”じさまとばさまは赤い衣装、“欲張りな”じさまとばさまは黒い衣装に統一して区別をしやすくしたことで、子ども達もすぐにそのキャラクターの違いに気づいていました。

いかにも“悪そう”で態度がひどい感じが、大きい子たちにとってはツボだったようです。(笑)

良いじさまの時と違うのは、“悪そうなじさま”はたいそうな欲張りだということ。

ねずみたちが猫の声を聞きたくないなら、猫の声を出して脅かしてねずみの「お金」も奪ってしまえ!と「にゃーーん」と鳴きまねをします。

そこからは、欲張りじさまと驚いたねずみが「猫だ!にげろ!」と追いかけっこ。

最後は追いかける側が入れ替わり、騙されたと気付いたねずみが欲張りじさまを捕まえます。子ども達も追いかけっこの場面に大興奮。

捕まった欲張りじさまが「もうしないから許してください」と謝ったことで、ねずみが許してあげて、「今度は一緒に楽しく遊びましょう。また遊びに来てください」と仲直りができて一件落着。

お話し会の後、くるみ組の子ども達はお話し会の道具を使って、早速、自分たちでも劇遊びを始めました。

大人が演じたストーリーを追って順にシーンを演じたい子、楽しかった好きなシーンを演じたい子、と劇への注目点は様々でしたが、どの子も大人が使った道具を使うことや、さっき見たお話を自分たちも役になって演じることが楽しかったようで、子ども同士の劇遊びは繰り返し続いていました。