7月30日、お話会がありました。

前期最後のお話会、「今日は何のお話?」と何が始まるのか、子ども達は楽しみにしている様子でした。

今回のお話は2つと、最後に「連想」する力を発揮できるかな?となぞなぞに挑戦しました。

●なにをたべたのかな(手作り紙芝居)

●めっきらもっきらどんどん(大型絵本)

●なぞなぞ(なぞなぞパネルシアター)

1つ目のお話は、色と登場人物の白ブタくんが、普段自分たちが食べているものを食べると、その食べ物に染まっていく・・・?と。

「食べること」と食物や、体の中で消化する仕組みに興味を持ってもらいたいとの思いを込めて、栄養士の長﨑先生と園長先生が演じてくれました。

ブタくんが食べるものによって、体の中の色が変化していくことに気がついた子ども達。

りんごを食べたら赤なる…メロンを食べたら?

次々に出てくる果物をみて、徐々に体の色の変化に予測がついてきました。

しかし、「石けんを食べたら」のところでは、どうなるのか?と、「白くなる?」「泡になる?」真剣に予測している様子が見られました。

子どもたちの反応は、自分の体と対比して考えることが面白いようで、白ブタの姿を、自分に置き換えるというよりは、この先に起こる展開を予測して考え、答えてみるということが楽しかったようです。

お話の最後に長﨑先生から、少し体の仕組みのお話がありました。

食べたものは口から入っていくと最後は何になるのか…「エッ? ウ○チ?」

その答えは、あとでみんな考えてみてね!」と、答え合わせはありませんでした。

けれど、自分の体の中には何かはあるけど、自然にその機能が働いているということ

は意識しないとわかりませんよね。長﨑先生の「食べたものはおなかの中でどうなるか

な?」というお話に、子どもたちは、「体の中に自分より長い腸が隠れていたり、食べ

たものが通る道がある」ということを半信半疑で聞いていましたが、その後給食での食

事では、いつもよりよく咀嚼していたり、排泄後の便の様子を見てみるなど、子どもな

りに体の仕組みをイメージできているようでした。

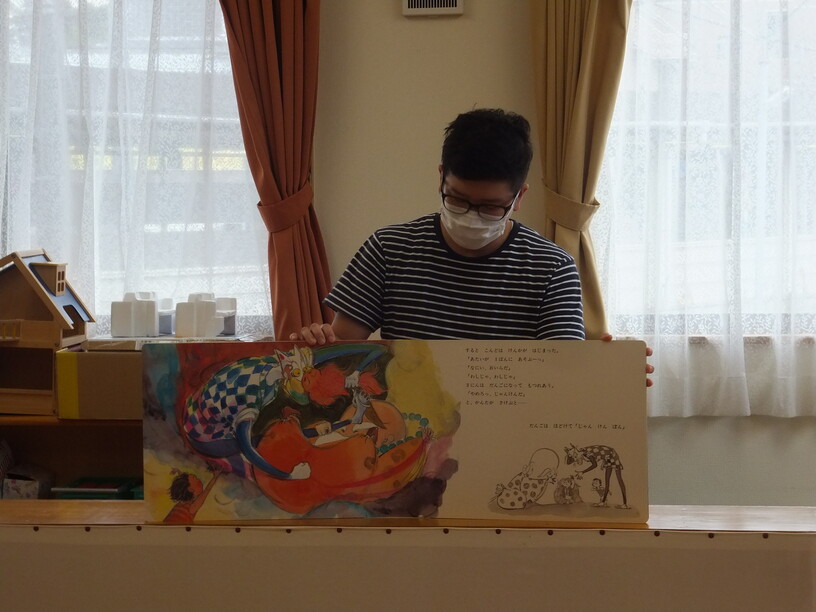

次のお話は「めっきらもっきらどんどん」の大型絵本。

3~5歳の子ども達は、現実やファンタジーの世界を行ったり来たりできるという発達の段階にいます。お話を通じて、夢かな現実かなの世界観を楽しめたらいいなと、2つ目のお話を選びました。

大型絵本は文字通りとても大きな絵本です。

あまり見たことのない大きな絵本に、まずは見た目から興味津々です。

子どもたちは、登場人物のかんちゃんに感情移入しながら、途中出てくる不思議な妖怪たちとの、やりとりに真剣に聞き入っていきます。

「めっきらもっきらどんどん」の中で歌われる歌は、登場人物のかんちゃんが作った、デタラメな歌なのですが、フレーズが耳に残るので、お話のあとも、あちこちで口ずさむ子どもの姿もありました。

夢かな?現実なの?妖怪たちが得意な遊びでかんちゃんと一緒に遊ぶシーンでは、実際にはありえなさそうだけど、もしあったら面白そう!ということを子どもたちも楽しんでいる姿がありました。

子どもたちの頭の中では、きっとカンチャンが自分に置き替わって、想像が膨らんでいたことと思います。

自由にファンタジーを思いめぐらす思考ができる発達段階ならではの楽しさを、たっぷり味わっている表情が印象的でした。

最後の題材は「なぞなぞ」

言葉をよく聞き、聞かれていることを言葉から連想して答えることを楽しめるように!ということをねらいになぞなぞ大会!

第一問…子どもたちはまず「聞きそびれないように!と」真剣に耳を傾けます。

問題の途中でひらめく子、絵のヒントを見て気づく子、答えられたことが楽しみになってきた子、など最初の問題から最後まで「夢中で考え、夢中に応える」という真剣さと熱気!大人が感嘆する集中力と意欲にあふれ、なぞなぞ大会?も大盛り上がりで終わりました。

さて、なぞなぞの最後の問題は、「名前を呼ぶと返事をするパンはどれか?」

1.メロンパン

2.食パン

3.あんぱん

どれでしょう?「これは今日の給食に出てくるかもね。みんな当ててみてね」と長﨑先生がヒントをくれましたが、答えがないまま終わりました。

その後、出てきた給食のパンは…なんとロールパン!!

…「あれ給食に出るって言ってたよね?」

大人は嘘をついた形になりましたが、献立では実はロールパンだったのです。そのため、子どもには答えの理由はわからないまま^_^

ま、それはそれとして子どもらしい推理と想像で、たくさんの会話がされていたので、なぞはなぞのままにしてあります。笑。

さて、次回は読書の秋、9月です。

何のお話がされるのでしょうか?

次のお話会も、子どもの成長とともに大人も文学を楽しみたいと思います。

キッズエンカレッジ