12月25日(土)に子どものアート・表現の会を無事に開催することができました。

今年は例年のクリスマス会から名称を変えて、子ども達がイメージをしたり、想像したりしていること、表現をしていることを“子ども達のアート作品”という形で展示や表現する場として、『子どものアート・表現の会』として行いました。

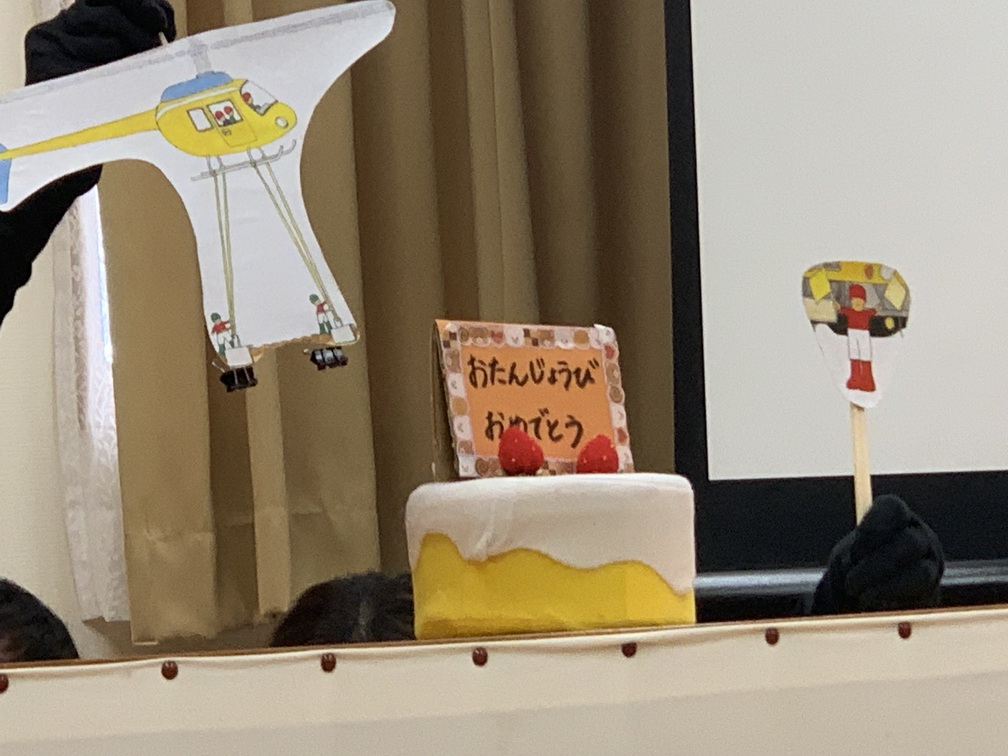

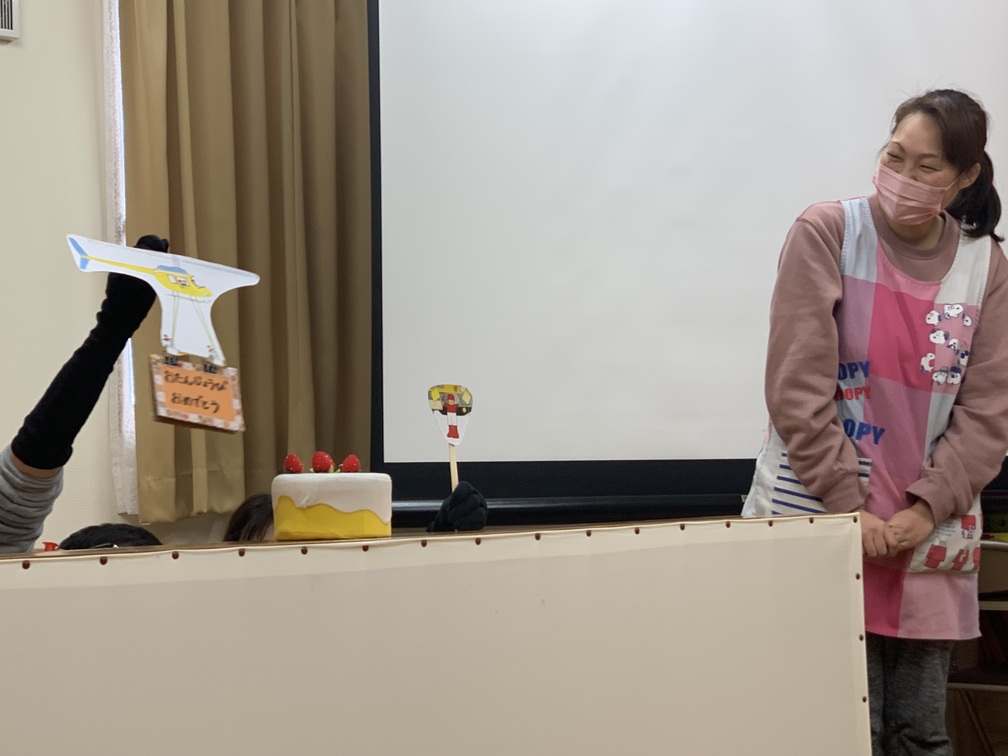

各クラスの子ども達が製作をしてきた作品を掲示する展示ブースと、当日に表現をするブースとして、まるで絵本の1ページのような大きな木枠のある空間に分かれて、子ども達のアート・表現をご覧いただきました。

それではここで、各クラスの取り組みについてご紹介させていただきます。

【0歳児いちご組】

0歳の子どもたちは日々五感を使って、様々な素材の感触を試して物の性質を自然に認知しています。保育室にも柔らかい布、固い積み木、ゴムホース、ボトル、しゃもじなど玩具以外の道具も用意されています。子どもたちは毎日、玩具や道具を使う事で探索遊びを通して、物の性質を分別しています。その中でも今、「積む遊び」に興味があります。この時期は「持つ・握る・つかむ」という運動発達も見られる事から「持つ・積む」遊びをしている子どもたちの遊んでいる姿と手先の表情をフォーカスさせて頂きました。月齢・個々の発達により、手先の動きも様々に見られます。ご家庭でもなかなか見られない可愛い手の動きを、今回じっくり御覧頂ければと考え、0歳児クラスの表現にさせて頂きました。

【1歳児りんご組】

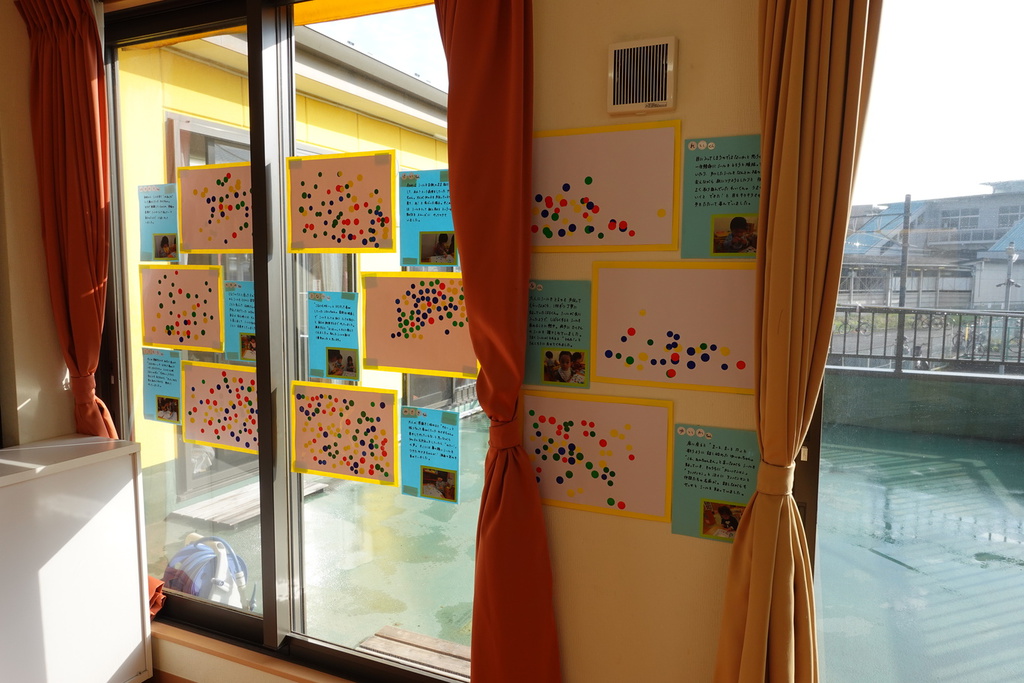

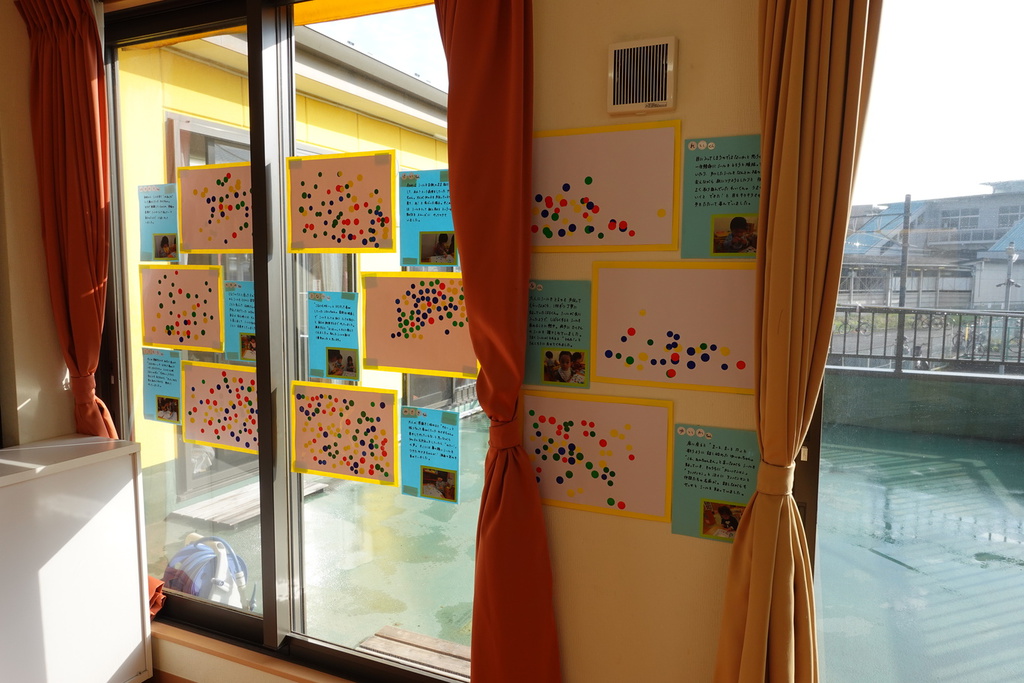

<製作>りんご組では、シール貼りをしました。丸いシールを大中4色ずつ準備し、それぞれに紙に貼りました。シンプルな行為ですが、それぞれにドラマがありました。剥離紙からはがすことを大人に手伝ってもらっていた子が、自分でできるようになったことに気づき喜んだり、シールというものの性質を試していって、あ、こんなところにも貼れる、貼ったものをはがすこともできる、と気づいたり。もちろんすでに経験済みの子もいて、その子たちはとにかくたくさん貼りたい、とか、貼ったものを見て、「信号みたい」「あんぱんまん」などと見立てたり、とても集中して、夢中になって取り組んでいる姿がたくさん見られました。当日、貼ってあるものを見つけて、おうちの方に指をさしたり、何かお話している子もいました。その子が取り組んでいる様子を写真と一緒に、作品と一緒に飾らせてもらいました。それぞれの子の経過や、個性的な作品を見てもらい、活動している様子を伝えられたらうれしいです。

<わらべうた>いちご、りんご組は一緒に生活していることもあり、2クラス合同で♪でんでんむしのわらべうたをしました。当日までは、戸外遊びやテラスでの時間を中心に、子どもたちと歌ったり、一緒に歩いたりしました。りんご組の大きい子は、大人が歌いながら歩きはじめるとすぐに、自分たちでも手をつないで前庭中をくるくると歩き回ってあそんでいました。小さい子たちも大人と手をつないで、歌に合わせて一緒に歩いたり、大きい子たちがしているのを見ていて、そのうちに一緒に参加したりする姿がありました。いちご組のこどもたちも、りんご組があそんでいるのを見て真似をしたり、おとなに抱っこされながら歌に合わせて歩いて、うたの雰囲気を楽しみました。

当日は、保護者の方と一緒に参加しました。いつもと違う部屋でたくさんの人の中だったので、普段の様子を見てもらうことは難しかったようですが、おうちの方に抱っこされたり、手をつないだりして、ぐるぐる歩いて、途中でタンバリンをたたいたり、トンネルをくぐったり、お花の冠をかぶったり・・・。お楽しみポイントを通って進みました。最後は園長先生が歌う♪からすかずのこに合わせて、前の人のお尻をたたいて帰りました。親子でわらべうたの楽しさを感じていただける機会となったでしょうか。

【2歳児あんず組】

<製作>あんず組は様々な形のスタンプ遊びによる作品と立体物の製作による作品を作りました。いろいろな素材や形を組み合わせたスタンプ遊びでは、子どもたちはスタンプで押された形や模様を見て「○○みたい!」「○○できた!」などと、自分のイメージしたものに見立て想像力をふくらませながら楽しむ姿が見られました。立体物の製作では、牛乳パックやお菓子の箱、トイレットペーパーの芯などを組み合わせ、のりで貼り付けながら形を作っていきました。「これはママのお家だよ」「プリンセスのお城!」など、子どもたちがイメージしたものが出来上がるととても満足そうな表情が見られ、当日は作った作品をお家の人に見てもらいニコニコと嬉しそうでしたね。

<表現>「サンタさんとトナカイくん」ではお友達と一緒に手をつないだり回ったりしながら、サンタさんやトナカイさんになりきって踊りを踊っていた子どもたち。はじめはなかなか踊らなかった子、踊っている友達の様子を見ていただけの子、友達の踊りを見ていた子・・・と様々でしたが、子どもたちそれぞれが自分なりの参加の仕方で楽しんでいました。当日を迎えるまでの間、クリスマスにちなんだ絵本を読んだり話をしたりする中で子どもたちの中にそれぞれのクリスマスのイメージがふくらんだようで「サンタさんは赤い帽子をかぶってるんだよ」「トナカイさんのつのは大きいよ」「プレゼントをもってくるよ」などと、子どもたち同士で会話をする姿などが見られるようになりました。そして表現の会、当日はあんず組だけでなく、ハート組のお友達とも一緒に、自分なりのクリスマスのイメージを身体で表現することができ、その表現を“友達と共に行う”ということに喜びを感じている子ども達でした。

【3歳児ハート組】

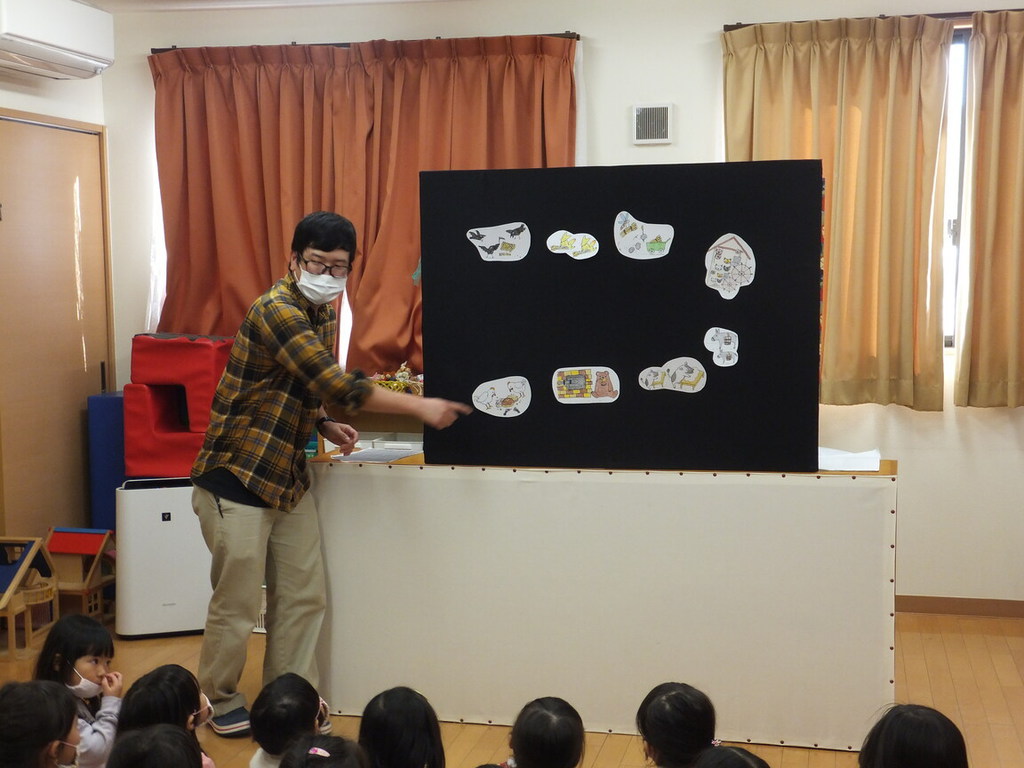

<製作>幼児の12月の活動のテーマは「形」でした。生活の中で、運動遊びや室内にての構造遊びの中で「形」に触れていきます。また、お話し会を通じて、遊びの中で「形」への興味や意識が高まったようです。3歳児は紙コップを使って「立体」に触れ、大きい三角をつくったり、縦につなげたりと、構造が広がっていき、積み木を使った構造も試していくことが増えていきました。子どもの中でも自分で試していく中で「こうかな?」「できた!」など子ども達に気付きがみられました。

折り紙を使用して「三角ってどうやっておる?」と試していき、“角を意識”する経験をしました。

その中で、“三角サンタ”を折っていきます。「できた」と繰り返し折っていく中で紙コップのお城を作り、サンタクロースのお家やお店を見立てていました。構造していく中で子ども達の想像のストーリーが生まれていきます。「サンタさんのスーパーでおかいもの」など子どもたちはサンタさんの世界観を広げていきました。

<表現>ダンスの表現では“サンタクロースとトナカイくん”を行いました。

口ずさみやすく、参加もしやすい簡単なダンス、今回は2歳児さんと一緒に行いました。

ちょっとお兄さん、お姉さん気分になった3歳児の子どもたちは、「教えてあげたい」と意欲的な姿が見られ、2歳児さんとの交流も少しずつ達成していくことができました。

当日は多くの人の前やいつもとは違う緊張感がありましたが、それぞれに経験や自信につながる経過になったのではないかと思います。

【4・5歳児ダイヤ・クローバー組】

クラスの活動として、今回「形」ということをテーマに活動を行ってきました。

頭の中にあるイメージを形にしていく、捉えたことを見立てて自分の体を使って表現するということをねらいに、製作では「木っ端を使った製作」、表現ではダイヤ(年中児)は「やきとりじいさん体操」、クローバー(年長児)は英語を使った「What is in the bag?」の寸劇を行いました。

活動の最初は、形ということを遊びの中で子どもたちが自然と自分の興味で意識していけるように、外では「形鬼」(鬼が言った〇△□の形に逃げ込む)ことで遊んだり、途中からは少し内容を変えて鬼が言った形を探して見つけるなどしてきました。

室内ではいきなり木っ端などを使って遊ぶのではなく、積み木を使って形や積み方の組み合わせを試す中で、自分が作りたいもののイメージを膨らませたり、実際に立体にしていくことで出来上がる楽しさということを経験してきました。

そうした中で、子ども達が形の名前を口にしたり、積み木で出来上がったもので遊びを展開することで、クラスの中に形や立体物への興味ということが広がってきました。

その経過を踏まえて、いよいよ木っ端への製作に入っていきました。

実際に木っ端を出す段階では、まだボンドなど直接的に作る活動に入らず、この活動でもでもじっくり、木っ端ならではの不規則な形を組み合わせて遊ぶということに、時間をかけるようにしました。

まだ平面でしかできなかったり、本当は上に組み合わせていきたいところを、今できる中で工夫してみたりと木っ端自体を使うことを楽しみながら、木っ端を扱うことにも慣れてきました。

そうした経過を経て、いよいよ、ボンドを付けるなど製作パートに入りましたが、今までたくさん素材に触れ、作りたいイメージや実際に作ってみる経験をしてきたことで、まさに「芸術は爆発だ!」のごとく、どんどんと製作意欲が子どもたちの中から出てきて、共同で家を作る子、ロボットを作る子、何とも言えないイメージを形にしたものなど、途切れることなく日々作る姿が見られました。

そうした中で子ども達の作品を、子どものアート・表現の会で展示して見ていただけたことはよかったと思います。

表現パートは、ダイヤ(年中児)のやきとりじいさん体操は日々の中で、動きをやきとりにちなんだ物や実際にとりになりきって、体育的な動きと合わせて表現の経過を作ってきました。

鳥になりきることが楽しい子、見立てた動きを再現することが楽しい子など子どもたちが何に目的を持って表現しているかということは様々でしたが、子どもたち個々がイメージしたものを表現できていたのではないかと思います。

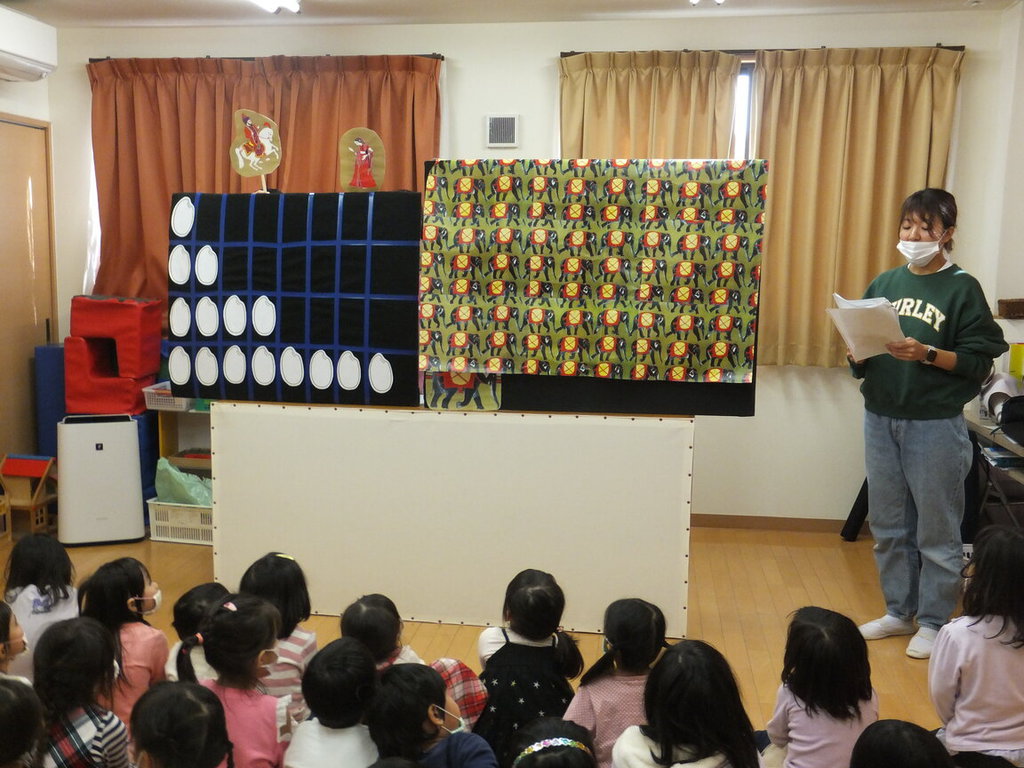

クローバーの「What is in the bag?」は英語の講師の先生にバッグに入れたい物の名前を聞くところから始まり、日常の遊びではインタビューごっこで「自分の好きな食べ物」や「何をしているときが楽しい?」など質問に自分の言葉で答えてみる経験をしてきました。

そうした中で、遊びでも質問に答えることに照れがあったり、英語の表現をするということが難しく感じている子もいましたが、日々一緒に確認したりすることで、少しずつ表現することへの自信が見えるようになってきた経過が子どもたちの姿にありました。

当日は、人前で行う緊張感がある中、日本語ではなく英語で表現してみるということと、自分が言うことを言いきれた経験は現在のクローバーの子たちには自信につながったのではないかと思います。

子ども達は、各クラスでの活動の目的のもと経過を経て、当日素晴らしい表現、アートを見せてくれたと思います。

そして、会の最後には最後に大人たちも自分たちで表現の幅を広げることに努力するという意味でも、歌と合奏の表現を行いました。

スペシャルゲストに普段、課業で英語を教わっている講師の先生を招き、英語で「きよしこのよる」を披露していただきました。

声楽での本格的な歌声に会場が静寂に包まれ、参加していた子どもたち、保護者の方も聞き入っていました。

そのあと職員の合奏による「素敵なホリデイ」行いました。上手い下手だけでなく大人たちの一生懸命さが少しでも伝わってくれたら幸いです。

今年度も残すところ約2か月となりました。年長児には卒園式が控えています。今後も行事を通じて子どもたちの成長を、保護者の方にも、子どもたち自身にも感じてもらえる場として大切にしていきたいです。

キッズエンカレッジ

キッズエンカレッジ