日中はまだ気温が高い日もありますが、朝夕はだいぶ涼しくなって季節は秋めいてきました。

SNSでもご紹介したように、保育園の玄関も秋のイメージ、お月見をモチーフにした装飾がされたり、幼児の子どもたちは食育としてお月見団子に見立てた白玉団子づくりをしました。

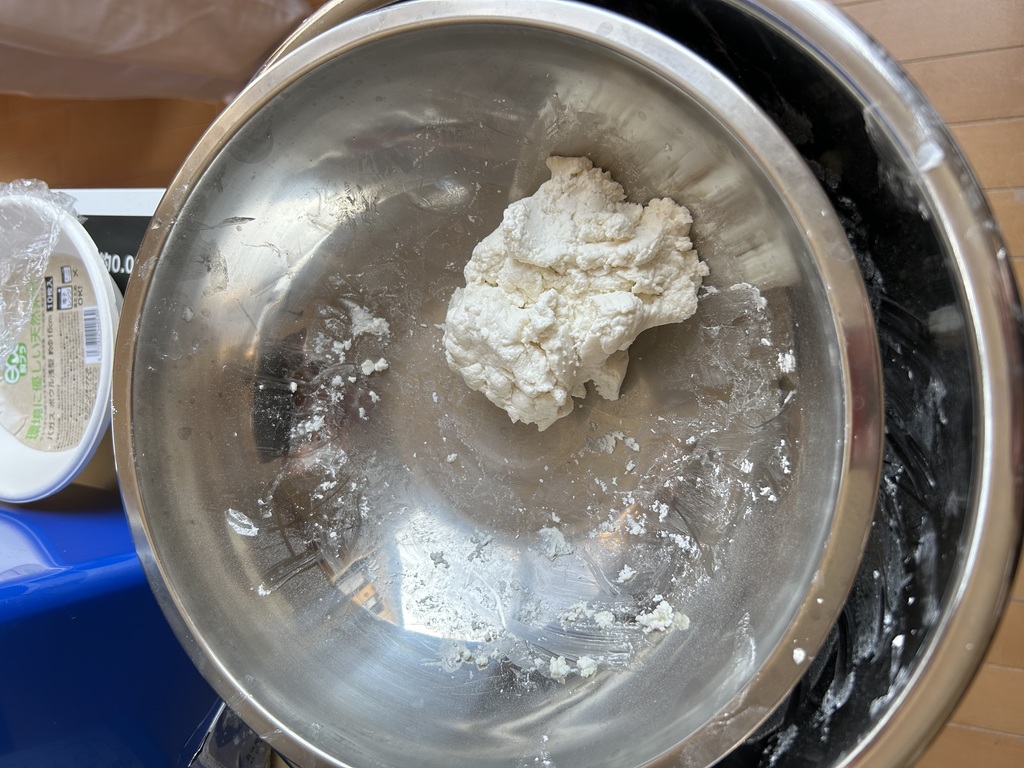

ボールでこねた白玉粉と豆腐を合わせた生地を少しずつちぎり、みんなクルクルと手のひらで上手に丸めていました。

「なんか粘土みたい」「でも粘土よりやわらかいね」と、初めての感触を味わいながらせっせと作業に励む姿は、なんだか小さな和菓子屋さんの工房みたいで可愛く、微笑ましい光景でした。

少し大きさは異なるものの、みんなの手作りの白玉団子がた~くさんできました。

その白玉団子は給食室ですぐに茹でて、フルーツポンチの白玉になってみんなのおやつになりました。

さて実食の感想は? 「美味しい!」と沢山おかわりする子もいれば、思っていたより白玉自体には味がないので、おかわりする時には「あんまり白玉入れないで」とたくさんはいらないかな~という子など、子どもたちの反応はいろいろでした。

感触も味も体験してみないとわからないこともあるので、こういう体験も繰り返しながら自分の好みなどもわかってくるのだろうと改めて子どもの様子を見ながら感じました。

この日のメインは、白玉団子づくりの調理実習(クッキング)ですが、そもそもお月見って何?という行事の意味を知っていくことも大事にして、お月様のお話しを聞いたり、ミニペープサートも楽しみながら、初秋を感じる活動ができました。

今年は暑くて、なかなか水遊びから切り替えにくい気温が続きましたが、季節は少しずつ動いていますね。

いつの間にか暗くなるのが早くなったことに子どもたちも気がついて、「外から帰ってくるとすぐくらくなっちゃうね」と、午後の戸外遊びから戻ってくると言っていたり、帰る時は自転車で寒いから上着もってきたとおしえてくれたり、自然が変化していく様をちゃんと体感しているようです。

そんな風に、だんだん秋が深まっていく様子と、この秋にもう1つ子どもたちが楽しみにしているのが、園庭の小さな畑で作っているサツマイモの収穫です。

職員が出来具合を時々チェックしていますが、どうやら夏が暑すぎたせいかサツマイモの出来は今一つ・・・という噂。

それでも茂った葉っぱを見ながら期待している子どもたちは、芋ほりをする時を楽しみにしています。食べられそうなお芋ができているといいね。

季節をテーマにした新しい装飾は、すでに玄関でご覧になっているようにサツマイモをモチーフにした装飾です。お芋ほりを楽しみにしている子どもの姿もちらほら見えますか?

保育園では、子どもたちの実体験を大事にしながら、それを様々な形で表現することを環境の中に込めています。

保育者がテーマや素材を考えて、子どもたちの感性に触れるような環境づくりにも意識を向けています。

どうぞ子どもたちの日々の出来事のお話しを聞きながら、装飾も子どもたちとの話題にしてもらえるといいなと思います。

子どもは意外な受け止めをしているかもしれないので、楽しいお話しが生まれるかもしれませんんね。